Ein Gespräch mit Peter Tepe | Bereich: Interviews

Übersicht: Das Interview befasst sich mit Swaantje Güntzels künstlerischer Entwicklung von 2017 bis heute und konzentriert sich auf die Intensivierung ihrer Kooperationen mit Wissenschaften wie auf die künstlerische Auseinandersetzung mit der Rezeption ihrer eigenen Arbeit. In einem dritten Teil wird die Frage reflektiert, wie sich Nachhaltigkeit im Kunstbetrieb umsetzen lässt und was das für die eigene künstlerische Produktion bedeutet.

Swaantje Güntzel, in der Anfangsphase von w/k – im Jahr 2017 – sind zwei Beiträge von Ihnen erschienen. Plastikmüll im Meer befasst sich mit der Belastung der Ozeane durch menschliche Aktivitäten. Sie arbeiteten damals mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zusammen, die Daten und Material zur Verfügung stellten und Sie berieten. Im sich auf die Kunstpräsentation stützenden Interview Meeresbiologie wurden dann Ihre Wissenschaftskontakte genauer herausgearbeitet.

Mit fünf Jahren Abstand befassen wir uns nun in einem weiteren Gespräch mit Ihrer künstlerischen Entwicklung von 2017 bis heute. Lassen sich bezogen auf diese Zeit mehrere Entwicklungsphasen unterscheiden?

Für die letzten fünf Jahre lassen sich drei Entwicklungsphasen ausmachen, die alle bis heute andauern. Seit 2017 fand eine Intensivierung und Ausweitung meiner Kooperationen mit bestimmten Wissenschaften statt (Phase 1). Zur selben Zeit habe ich begonnen, mich künstlerisch mit der Rezeption meiner Arbeit auseinanderzusetzen (Phase 2), und seit 2019 steht die Frage im Mittelpunkt, wie sich Nachhaltigkeit im Kunstbetrieb umsetzen lässt und was das für meine eigene künstlerische Produktion bedeutet (Phase 3).

Kooperationen mit Wissenschaften

Steigen wir gleich in Phase 1 ein: Welche Kooperationen haben sich seit 2017 im Rahmen welcher künstlerischen Projekte ergeben?

Was mich sehr freut, ist, dass sich die Zusammenarbeit mit dem Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung (AWI) intensiviert hat. Mit der Tiefseeforscherin Dr. Melanie Bergmann kollaborierte ich ja schon seit längerer Zeit, aber gerade in den letzten Jahren haben sich tolle Möglichkeiten ergeben, Synergien zu schaffen. Ich hatte schon 2017 im Interview Meeresbiologie erwähnt, wie sehr mich Bergmanns Forschung zur Belastung der arktischen Framstraße mit Müll beschäftigt; damals war ich mir aber noch unsicher, wie ich künstlerisch damit umgehen könnte. Inzwischen habe ich einen konzeptuellen Ansatz gefunden und die Aufnahmen der Müllfunde, die mit dem Ocean Floor Observing System (OFOS) in der Tiefsee gemacht wurden, für eine neue Serie genutzt.

Besonders spannend ist, dass das AWI aktuell Plastikobjekte, die im Rahmen eines Citizen Science-Projekts auf Spitzbergen gesammelt und anschließend in Bremerhaven untersucht wurden, für die Kunst zur Verfügung gestellt hat. Die deutsche Schriftstellerin und Expeditionsleiterin Birgit Lutz hatte diese Objekte nach Anleitung des AWI zusammen mit Gästen der Schiffsreisen, die sie in den Norden begleitet, an ausgewählten Stränden Spitzbergens aufgesammelt, kategorisiert und dann nach Deutschland geschickt. Nach Abschluss der wissenschaftlichen Erfassung wurden die Objekte schließlich Künstler*innen und Kulturinstitutionen zur Verwendung angeboten, was meine Kolleg*innen und ich gerne angenommen haben. Derzeit arbeite ich an einer neuen Reihe, in der ich Teile dieser Müllfunde – Kunststofffasern, Plastikringe und andere kleine Objekte – auf bzw. in Fotografien einarbeite, die Landschaftsansichten von Spitzbergen aus dem Jahr 1900 zeigen.

Arbeiten Sie darüber hinaus mit weiteren wissenschaftlichen Institutionen zusammen?

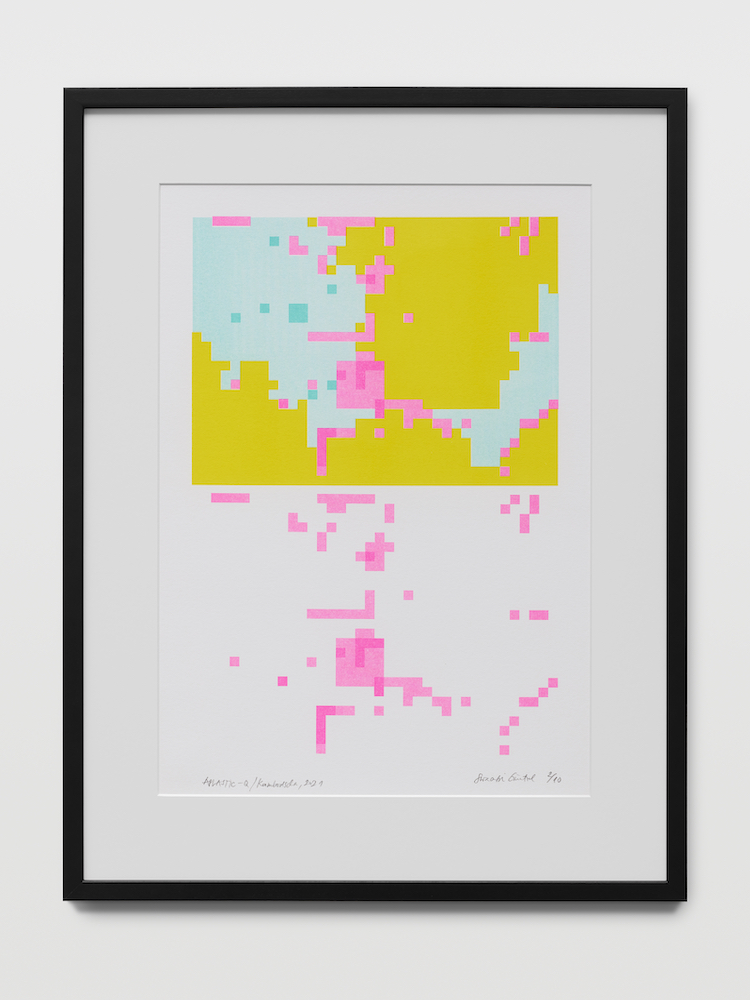

2021 hatte ich die Gelegenheit, mit dem Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) zusammenzuarbeiten, was für beide Seiten eine tolle Erfahrung war. Mir wurde Material zur Verfügung gestellt, das aus einem Projekt stammt, in dem mithilfe von Drohnen Bilddaten von Auffindsituationen von Plastikmüll erfasst und mit KI-Algorithmen analysiert und klassifiziert werden. Kamerasensoren nehmen dabei multispektrale Bilddaten von Plastikflaschen, Tüten, Einwegverpackungen, Resten von Fischernetzen, Seilen und anderem Müll auf. Die Fotos werden später analysiert und fließen in das Projekt APLASTIC_Q (Aquatic plastic litter detector and quantifier system) ein, das zum Forschungsbereich Marine Perception (MAP) im DFKI-Labor Niedersachsen in Oldenburg gehört. Auf den Grafiken, die ich benutzt habe, sind Erfassungssituationen auf Spiekeroog, in Kambodscha und Vietnam zu sehen. Zusammen mit den Gestalter*innen, Herrn und Frau Rio aus München, habe ich dann eine Risographie-Edition produziert, die auf den Grafiken des DFKI basiert. Die Risographie ist ein umweltfreundliches energieeffizientes Druckverfahren, für das sojaöl-basierte Tinte und Masterfolien aus Hanffasern benutzt werden. Der Austausch hat sowohl mir wie dem DFKI-Team, bestehend aus Prof. Oliver Zielinski und Mattis Wolf, so viel Spaß gemacht, dass wir die Zusammenarbeit erweitern wollen.

Wie kommen Ihre Kontakte zu den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zustande? Kontaktieren Sie gezielt bestimmte Personen? Wenn es sich um Anfragen handelt: Wie wählen Sie aus?

Normalerweise kontaktiere ich gezielt bestimmte Personen, auf deren Forschung ich vorher aufmerksam geworden bin. Die Quellen sind dabei sehr unterschiedlich, mal stolpere ich in den Sozialen Medien über spannende Themen, mal in wissenschaftlichen Kontexten, mal in Zeitungen oder Magazinen – auch wenn diese nicht zwingend einen wissenschaftlichen Schwerpunkt haben. Im Fall des DFKI hatte ich z.B. eine Sendung im ZDF gesehen, in der die Arbeit des Instituts mit der oben beschriebenen Drohne und das Projekt APLASTIC_Q vorgestellt wurden. Das hat mich so umgetrieben, dass ich Prof. Zielinski direkt angeschrieben habe, woraufhin sich die Zusammenarbeit entwickelt hat. Oft ist es aber auch so, dass ich, weil mich ein bestimmtes Thema interessiert, erst mal herausfinden muss, wer sich damit beschäftigt, und dann versuche, den Kontakt herzustellen. Ob ich eine Rückmeldung bekomme und wie sie dann aussieht, hängt natürlich davon ab, welche Kapazitäten seitens der Wissenschaftler*innen gegeben sind. Wer innerhalb eines begrenzten Projekts mit einem befristeten Vertrag forscht, hat meist weniger Interesse und Möglichkeiten, eine Kollaboration einzugehen, als jemand, der an einem Institut fest angestellt ist und von dem gegebenenfalls sogar noch erwartet wird, diese Art von Dialog mit der Öffentlichkeit zu führen, was nachvollziehbar ist. Sehr ergiebig sind natürlich wissenschaftliche Konferenzen oder ähnliche Situationen, in denen Expert*innen aus einem Feld zusammenkommen. Hier ist der Weg sehr kurz und führt schnell zu intensiver weiterer Zusammenarbeit, da habe ich in den letzten Jahren sehr von profitiert. Leider hat das durch die Pandemie sehr gelitten.

Im umgekehrten Fall, bei Anfragen aus der Wissenschaft muss ich jeweils schauen, was von mir erwartet wird. Mich in Form von Interviews, Vorträgen oder Workshops einzubringen, ist für mich immer sehr spannend, wenn es mir zeitlich möglich ist, sage ich fast alles zu. Eine größere Herausforderung ist, mit Anfragen umzugehen, in denen das Gegenüber konkret formuliert, wie die Kunst bestimmte Themen verarbeiten oder aufbereiten könnte. Hier ist es dann nötig zu erklären, wie Kunst funktioniert und dass ich keine Auftragsleistung erbringe; solche Anfragen sind aber eher selten und lassen sich auch gut klären.

Findet die Zusammenarbeit auf einer persönlichen oder institutionellen, also mit Universitäten oder Laboren verbundenen Ebene statt?

Es ist von beidem etwas. Die engsten Kontakte, die ich pflege, sind stark an die Person gebunden, wobei natürlich deren institutionelle Anbindung gleichzeitig von großer Relevanz ist. Würde die Person aber die Position wechseln, bestünde die Zusammenarbeit trotzdem weiter. In anderen Fällen, gerade dort, wo ich nur für eine überschaubare Anfrage kollaboriere, ist es eher eine institutionelle Anbindung, wo innerhalb einer Abteilung jemand herausgesucht wird, der/die mein Anliegen am besten bearbeiten kann. Wenn es um die Realisierung meiner Projekte geht, habe ich am meisten mit wissenschaftlichen Forschungsinstituten, wie z.B. dem AWI oder DFKI zu tun, in der Zusammenarbeit mit Universitäten geht es eher um den Beitrag, den ich leisten kann, meine Arbeit vorzustellen bzw. zu Forschungszwecken zugänglich zu machen.

Gibt es Kooperationspläne für die Zukunft?

Für dieses Jahr ist noch geplant, im Rahmen eines Residenzstipendiums als Artist-in-Science zur European Space Agency (ESA) nach Darmstadt zu gehen, um dort über Weltraumschrott, aber auch die Frage, wie die Raumfahrt nachhaltiger gestaltet werden kann, zu arbeiten. Die Plattform Kultur einer Digitalstadt hat das Stipendium in diesem Jahr zusammen mit drei Darmstädter Wissenschaftsinstitutionen zum ersten Mal ausgeschrieben, und ich werde im Herbst meinen Aufenthalt dort antreten. 2020 hatte ich bereits mit der Unterstützung des space debris office der ESA eine Arbeit zum Thema Weltraumschrott realisieren können; daran kann ich jetzt anschließen.

Wir kommen dann zu Phase 2: Aus welchen Gründen haben Sie sich seit wann intensiver mit der Rezeption Ihrer künstlerischen Arbeiten befasst?

Seit etwa 2017 hat mich zusehends beschäftigt, wie meine Kunst rezipiert wird und was das über unseren Umgang mit ökologischen Krisen, unser grundsätzliches Selbstbild, aber auch die Erwartung an Kunst aussagt. An der Reaktion auf meine Arbeit ließ sich der Umgang mit diesen Themen sehr gut ablesen, also ob es überhaupt ein gesellschaftliches Interesse gab und die Notwendigkeit gesehen wurde, sich zu diesen Themen zu verhalten oder ob man sich kollektiv Argumente zurechtgelegt hatte, die eigene Verantwortung zu leugnen.

Gleichzeitig konnte ich beobachten, dass es eine bestimmte Erwartungshaltung gegenüber der Kunst gibt, deren Widersprüchlichkeit an Werken wie meinen sichtbar wird. So konnte ich aus den Kommentaren meines Publikums heraushören, dass man zwar überzeugt war, dass Kunst politisch sein dürfe; es wurde aber schnell klar, dass dies nur so lange gilt, wie die Arbeiten sich nicht mit dem eigenen Lebensstil beschäftigen. Einige Besucher*innen von Ausstellungen waren zudem entsetzt, wie man solch verstörende Kunst überhaupt zeigen und verkaufen könne, und ich wurde immer wieder mit dem Hinweis konfrontiert, ich solle doch „mal etwas Schönes“ machen. Es scheint, dass der Wunsch nach Kunst, die entweder rein dekorativ ist oder zumindest der Vorstellung von klassischer (= bekannter) Kunst entspricht, doch größer ist, als viele sich eingestehen möchten.

Was bedeutet das konkret für Ihre Arbeiten zum Thema Plastikmüll, und welche künstlerischen Konsequenzen haben Sie daraus gezogen?

An meinen Werken zur Plastikkrise ließ sich die Reaktion des Publikums besonders anschaulich nachvollziehen. Zu Beginn war das Interesse noch groß, man wollte verstehen, wie es zu den Müllansammlungen im pazifischen Raum gekommen ist, war entsetzt über die Fotos verendeter Albatrosse des amerikanischen Fotografen Chris Jordan, in deren Mägen Plastikobjekte gefunden wurden, und erkundigte sich nach praktischen Tipps zur Vermeidung von Abfall im Alltag. Je klarer jedoch wurde, dass es sich bei der Plastikkrise um ein globales Problem handelt, das nicht nur vermeintlich unterentwickelte Regionen in Südostasien betrifft, sondern auch und vor allem mit dem Verhalten der westlichen Industrienationen zu tun hat, schlug die Stimmung in Abwehr um. Das habe ich dann zum Anlass genommen, dieses Phänomen künstlerisch zu bearbeiten.

Welche Serien sind daraus hervorgegangen?

Die ersten Arbeiten entstanden 2017. Dafür habe ich eine Serie konzipiert, in der das Verhalten des Publikums ironisierend kommentiert wurde. Die technische Umsetzung war bewusst profan, ich habe ausgewählte Konzepte wie Bild, das zum Sofa passt; Sonnenuntergang; My interior decorator told me to buy this; Röhrender Hirsch Tannen Berge mit einer alten Schreibmaschine auf Kopierpapier getippt. Aufgelegt in nummerierten und signierten Editionen von jeweils 100 Stück. Diese Editionen haben sich sehr gut verkauft, was mich etwas überrascht hat.

Später habe ich dann im Rahmen einzelner Serien Bilder vermeintlich aufwühlender Motive mit süßlich-kitschigen Aufklebern von Katzen, Hunden und Einhörnern beklebt oder von chinesischen Kopisten als größere Gemälde, in denen die Aufkleber gleich eingearbeitet waren, produzieren lassen, wie z.B. die Ansicht des Abbaugebiets des Rheinischen Braunkohlereviers, die von rosafarbenen fliegenden Einhörnern und bunten Regenbögen durchsetzt war. Im letzten Jahr konnte ich das Thema in einer kompletten Ausstellung mit dem Titel Können Sie nicht mal was Schönes machen? (9.4.–18.6.2021 in der Galerie Holthoff, Hamburg) noch einmal konzeptuell überzeichnen.

Wir kommen dann zur 2019 beginnenden Phase 3, in der die Frage im Mittelpunkt steht, wie sich Nachhaltigkeit im Kunstbetrieb umsetzen lässt und was das für Ihre eigene künstlerische Produktion bedeutet.

Die Frage, wie sich in meiner künstlerischen Arbeit Ressourcen schonen lassen, beschäftigt mich schon seit vielen Jahren, bezog sich aber meistens auf den Bereich, den ich selbst zu verantworten hatte – nicht auf Veränderungen des Kunstbetriebs auf systemischer Ebene. So habe ich bewusst nur ein sehr kleines Atelier, überlege mir für jeden Transport und jede An- und Abreise, wie sich die Fahrt am nachhaltigsten gestalten lässt, verwende sehr viel Material, das weggeworfen wurde oder zweitgenutzt wird und tendiere immer mehr dazu, Werke eher in einem kleineren Maßstab oder nur für eine temporäre Nutzung zu produzieren, auch im Hinblick auf zukünftige Lagerung. Das lässt sich nicht immer durchhalten, auch weil manche Konzepte es erfordern, einen bestimmten Aspekt der Materialnutzung zu betonen, um ein Thema zu erfassen; solche Situationen bleiben aber die Ausnahme.

Erst die Teilnahme an der Ausstellung ZERO WASTE im Museum der bildenden Künste 2020 in Leipzig hat mir vor Augen geführt, was alles möglich ist, wenn eine Ausstellung konsequent nachhaltig gedacht wird. Die Ausstellung wurde von den Berliner Kuratorinnen Lena Fließbach und Hannah Beck-Mannagetta konzipiert und legte den Fokus nicht nur auf die inhaltliche künstlerische Auseinandersetzung zur Dringlichkeit, Ressourcen zu schonen, sondern bezog die praktische Ebene mit ein. Angefangen von der Wiederverwertung der Ausstellungsaufbauten über die Entscheidung, große Installationen aus Übersee als komprimierte Essenz zu zeigen – wie z.B. die Reduktion einer materialaufwendigen Inszenierung der filmischen Arbeiten der Künstlerin Mika Rottenberg auf eine reine Videoprojektion – bis hin zu der Aufforderung an die Künstler*innen, eine mögliche Anreise mit anderen Projekten zu verbinden und der Kompensation des CO₂-Verbrauchs der Ausstellung durch ein integriertes Baumpflanzprojekt, wurde jede Möglichkeit, nachhaltig zu agieren, ausgeschöpft. Diese Herangehensweise inspiriert aktuell mein eigenes Handeln.

Nachdem wir die drei Phasen Ihrer jüngeren Entwicklung beleuchtet haben, sollen am Ende noch einige Aspekte Ihrer Arbeit vertiefend behandelt werden. Hat sich Ihre Zusammenarbeit mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in den letzten Jahren signifikant verändert und wenn ja, in welcher Hinsicht?

Ich würde das Wort „signifikant“ eher durch „sukzessiv“ ersetzen. Das Ganze ist ein organischer Prozess, der einer stetigen Dynamik unterliegt. Zu Beginn meines Austausches mit der Wissenschaft ging die Initiative meistens von mir aus; ich habe den Kontakt gesucht, meine Anliegen formuliert und im besten Fall eine positive Rückmeldung erhalten sowie weitergehende Unterstützung gefunden. Je enger die Kooperationen dann wurden und je besser beide Seiten verstanden haben, wie man sich der jeweils anderen Seite annähern kann, desto mehr fand die Zusammenarbeit auf Augenhöhe statt. Anfragen kamen dann auch von der Seite der Wissenschaft an mich und nicht mehr nur umgekehrt. Studierende aus Disziplinen wie Kunstwissenschaft und Kunstgeschichte, die Seminar- oder Abschlussarbeiten über meine Kunst und die Reaktion des Publikums schrieben, baten mich um Interviews, ich bekomme Einladungen zu wissenschaftlichen Konferenzen und akademischen Seminarreihen, in denen ich Impulsvorträge über meine Arbeit, aber auch die Reaktion darauf halte, und bin gleichzeitig jetzt auch stärker in die Arbeit wissenschaftlicher Institutionen eingebunden, wie zum Beispiel durch Artist-in-Science-Programme oder andere Formen langfristiger Zusammenarbeit. Spannend war für mich, dass sich immer mehr Wissenschaftler*innen aus dem Bereich Umweltpsychologie für meine Kunst, aber auch ihre Rezeption interessieren, und wir uns darüber austauschen. Hier profitieren wieder beide Seiten von den Erkenntnissen der jeweils anderen. Was uns ja ohnehin eint, ist, dass beide einen Transfer zwischen wissenschaftlichen Ergebnissen und einem Publikum suchen. Dies immer in der Hoffnung, dass Erkenntnis zu Veränderung und Verbesserung führen kann. Die Sprache, die wir dabei sprechen, und die Kanäle, die wir nutzen, sind zwar oft grundlegend verschieden, im Kern eint uns aber derselbe Wunsch – die ökologischen Krisen der Gegenwart zu erfassen und im besten Fall auch zu bewältigen.

Ihnen wird oft vorgeworfen, Ihre Kunst sei verstörend und Sie würden ein zu dystopisches Bild des Zustands der Erde entwerfen. Wie stehen Sie dazu?

Ich halte diesen Vorwurf für sehr aufschlussreich, da er viel über unseren Umgang mit ökologischen Realitäten und wie wir diese gesellschaftlich verhandeln, aussagt. Letztendlich bilde ich ja nur ab, was ohnehin schon da ist. Leider wird der Diskurs um die Dringlichkeit der Lage seit Jahrzehnten durch die Agenda wirtschaftlicher Interessen beeinflusst, und wir haben es bis heute nicht geschafft, das Narrativ so zu formulieren, dass die nötigen Transformationsprozesse ein notwendiger Schritt sind, um das Überleben der Menschheit zu sichern. Stattdessen geht es um Befindlichkeiten, ideologische Schuldzuweisungen und den Wunsch, sich mit diesen Dingen eigentlich nicht beschäftigen zu müssen, während die Politik – als der Akteur, der am Ende den Rahmen gestalten muss – sich gleichzeitig nicht klar genug positioniert. Das bekomme ich in meinen Ausstellungen stark gespiegelt. Damit einher geht das Konzept der Bewusstmachung von Problemen (im englischen etwas prägnanter „to raise awareness“). Wir scheinen da in einer Falle festzustecken – wir glauben, wenn wir über ein Problem Bescheid wüssten, käme das schon seiner Lösung gleich. Dieses Konzept wurde inzwischen schon so überstrapaziert, dass die längst überfällige systemische Veränderung kaum noch erreichbar scheint. Diese Gemengelage aus Überforderung, Gleichgültigkeit und menschlicher Hybris spiegelt sich stark in der Weise, wie meine Kunst reflektiert wird.

Auf Ihre Performance-Serie Plastisphere sind wir noch gar nicht eingegangen. Welche künstlerischen Ziele verfolgen Sie hier, und weshalb haben Sie die Serie nach acht Jahren beendet?

Ich habe die Performance im Herbst 2013 das erste Mal präsentiert. Die Grundidee war, Müll, der im öffentlichen Raum liegt, aufzusammeln und dann ein paar Meter weiter im Rahmen der Performance wieder neu zu verteilen – dies während ich entweder schreite oder mich z.B. in einer Kutsche, einem Tretboot oder einem anderen Vehikel fortbewege. Ich bin immer auffällig gekleidet und verstehe mich in diesen Situationen als Kunstfigur. Den Müll verteile ich mit großen theatralischen Bewegungen und lasse ihn neben mir und um mich herum herunterfallen. Der Müll, mit dem ich in dem Moment arbeite, war somit schon da und wird von mir nur umgelagert. Außerdem wird der Müll anschließend wieder eingesammelt und angemessen entsorgt.

Ich habe die Performance seitdem an unterschiedlichsten Orten in Europa gezeigt, in der Stadt, auf dem Land, im Wald, am Strand, im Wasser, auf Promenaden und in Einkaufszentren. Nach acht Jahren hatte ich das Gefühl, alles zu dem Thema gesagt zu haben, und zudem den Eindruck, dass die Reaktionen des Publikums auf die Performance zeigen, dass wir uns im Diskurs um die Plastikkrise, aber auch die ökologischen Krisen im Allgemeinen rückwärts bewegen: Die Reaktion größerer Teile des Publikums war von Anfang an von Aggressionen gegen mich und die Veranstalter*innen geprägt, was später noch durch den Raum, den das Internet bietet, erweitert wurde. Interessant war zu sehen, welche Mechanismen aktiviert wurden, um sich einer (kollektiven) Verantwortung zu entziehen: Statt sich damit zu beschäftigen, wieso wir solche Mengen an Müll produzieren, wovon viel an Stellen landet, wo er nicht hingehört, und konstruktiv nach Lösungen zu suchen, wurde ich dafür angegriffen, ihn sichtbar zu machen („kill the messenger“). Damit hat es eine Umkehrung gegeben, bei der die Performance als Katalysator fungiert hat, und der spannendere Teil ist jetzt, sich mit der Reaktion auf die Arbeit zu befassen.

Swaantje Güntzel, ich danke Ihnen für das instruktive Gespräch, das ein vertieftes Verständnis Ihrer künstlerischen Entwicklung der letzten fünf Jahre ermöglicht.

Beitragsbild über dem Text: Swaantje Güntzel: Arctic Yoghurt / „On December 2nd, 2021 at 12.04 a.m. I ate a yoghurt and threw the plastic pot into the Ofotfjord (Norway)“ (2021). Foto: Jan Philip Scheibe.

Zitierweise

Swaantje Güntzel und Peter Tepe (2022): Swaantje Güntzel: „Können Sie nicht mal was Schönes machen?“. w/k - Zwischen Wissenschaft & Kunst. https://doi.org/10.55597/d16699

Gib den ersten Kommentar ab