Ein Gespräch mit Peter Tepe | Bereich: Interviews

Übersicht: Im Broca-Projekt wurde auf neurowissenschaftliche Erkenntnisse zurückgegriffen. Mischa Kuball platzierte auch in künstlerischer Absicht bildproduzierende Apparate in Computertomographen. Weitere Wissenschaftsbezüge seiner Arbeit ergeben sich aus seinem Studium der Sozialpädagogik. Dabei war auch die Patientenperspektive von Bedeutung.

Teil I (Weiter zu Teil II)

Das Online-Journal beschäftigt sich mit allen Verbindungen, die es zwischen Wissenschaft und Kunst gibt, unter anderem mit Grenzgängern zwischen beiden Bereichen, die sowohl wissenschaftlich als auch künstlerisch arbeiten, aber auch mit Künstlern, die wissenschaftliche Erkenntnisse für ihre Arbeit nutzen, ohne selbst eigenständig wissenschaftlich tätig zu sein. Zu den Zielen gehört es, durch die Vermittlung von Hintergrundinformationen ein besseres Verständnis derjenigen Kunstphänomene zu ermöglichen, welche etwas mit den Wissenschaften zu tun haben. Dieses Ziel wurde auch im Interview mit Mischa Kuball verfolgt, das am 30. April 2015 in seinem Düsseldorfer Atelier stattfand.

Sie sind primär Künstler, aber es gibt in Ihrer Arbeit auch Wissenschaftsbezüge. Können Sie etwas genauer angeben, um welche Wissenschaften es sich handelt und wie Ihre Verbindung zu diesen Disziplinen aussieht?

Ich sehe mich nicht als Grenzgänger zwischen Wissenschaft und Kunst mit Doppelkompetenz, sondern als einen transdisziplinär arbeitenden Künstler. Ich wirke als Künstler in bestimmten wissenschaftlichen Forschungsprojekten mit. Kooperationen gibt es vor allem mit den Neurowissenschaften, z.B. der Neuropsychologie und Neurophysiologie.

Kann man die künstlerischen Anteile, die Sie in diese Forschungsprojekte einbringen, genauer bestimmen? Erwarten die beteiligten Wissenschaftler von Ihnen, dass Sie im Rahmen des jeweiligen Projekts etwas Bestimmtes tun, was die Wissenschaftler nicht selbst tun können? Haben Sie in diesen Vorhaben eine bestimmte Funktion?

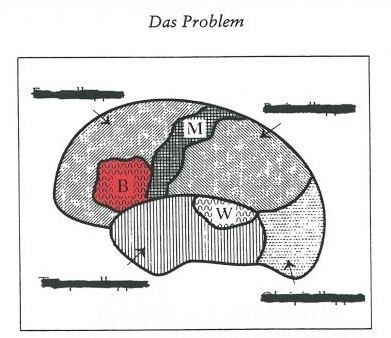

Auf den ersten Blick gibt es solche Zuordnungen, aber es ist fraglich, ob das dann tatsächlich erfüllt wird. Das Broca-Projekt[1] hat vieles angestoßen. Es startete mit ganz persönlichen Fragen aus meinem privaten Umfeld – dabei spielte die Geburt der Zwillinge Vincent und Rubens ebenso eine Rolle wie der schwere Schlaganfall meiner Schwiegermutter. Erste Ergebnisse waren dann bei Konrad Fischer in der Ausstellung Broca’sche Areal räumlich zu erfahren. Dabei wurde ich von Prof. Frank Ulrich aus Krefeld und Prof. Irene Daum aus Bochum unterstützt.

Medizinhistorisch und -technisch haben sich die Dinge nach meiner Überzeugung angenähert: Es gibt Parallelen zwischen dem Durchleuchten der physischen Materie seit Röntgen 1895 und dem Durchleuchten von Zelluloidmaterial mit der Erfindung des Films. Was diese Entwicklungen verbindet, ist die Lust am Interpretatorischen des neuen Bildes. In der Medizin musste man früher z.B. die Schädeldecke öffnen, um zu bestimmten Befunden gelangen zu können; das ist ersetzt worden durch das Bild, die Vorstellung, durch Projektion, Imago und Interpretation.

Kann man sagen, dass die Neurowissenschaftler, mit denen Sie kooperieren, zu der Einsicht gelangt sind, dass bestimmte mit technischen Apparaten erzeugte Bilder für ihre Disziplin eine wichtige Rolle spielen und dass man Sie als Fachmann für Bildinterpretation hinzunimmt – im Sinne von „Da brauchen wir jemanden, der sich mit der Bildseite unserer Forschung näher beschäftigt“?

Das trifft einerseits zu, andererseits aber kann man sagen, dass ich derjenige bin, der den Fehler machen darf. Ich hole etwas aus: Ich habe sieben Jahre an meinem eigenen Hirn Forschungen vornehmen lassen, ohne dass eine medizinische Indikation vorlag. Das Medizinethos verlangt, dass jemand, der ohne medizinische Indikation diagnostische Verfahren in Anspruch nimmt, unterschreiben muss, dass ihm ein eventueller Befund wie z.B. ein Verschluss mitgeteilt wird.

Sie haben das also als reine Selbsterforschung betrieben, ohne dass Sie einen bestimmten Verdacht hatten.

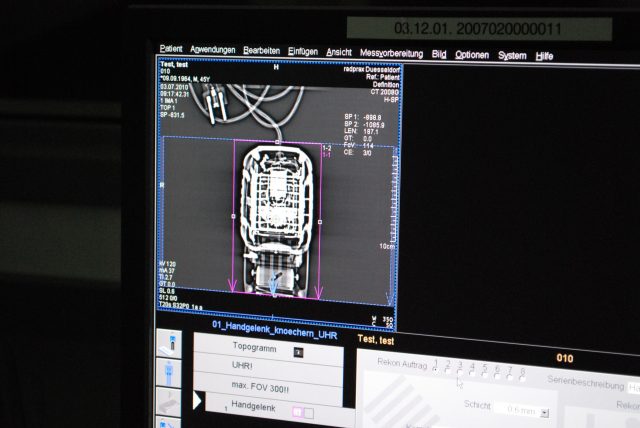

Mit drei Forschungsteams habe ich in unterschiedlichen wissenschaftlichen und klinischen Kontexten kooperiert. Der letzte, mit dem ich zusammengearbeitet habe, hat eine private radiologische Praxis, zu der ich an Wochenenden Zugang hatte, weil dann die Auslastung nicht gegeben war. In der ersten Phase hatte ich sieben Jahre lang ohne künstlerische Ambitionen an meinem eigenen Gehirn Forschungen angestellt bzw. anstellen lassen, in der zweiten Phase platzierte ich nun in künstlerischer Absicht bildproduzierende Apparate wie Foto- und Filmkameras, Objektive und Projektoren im Computertomographen. Die Entscheidung, nicht mehr mich selbst, sondern bildgebende Apparate in den Computertomographen hineinzulegen, ergab sich aus einem unbestimmten Impuls, nicht mehr mein Gehirn als Basis zu nehmen.

Der Radiologe Wolfgang Lemmen aus Düsseldorf befürchtete, dass sein Apparat bei solchen Versuchen zu Schaden kommen könnte. Wir haben beide in ein für uns nicht definiertes Areal geschaut. Wenn ich in eine Röntgensituation komme, muss ich eigentlich alles Metallische ablegen, weil der rotierende Röntgenstrahl – der Computertomograph – durch das Metall abgelenkt wird. Dieses Metall produziert sogenannte Artefakte, und genau das ist mein Ausgangspunkt: Ich bin nur an diesen Artefakten, die aufgrund der Einführung der bildgebenden Apparate entstehen, interessiert – mit ihnen habe ich gearbeitet.

Das Artefakt produziert aus sich heraus ein Original. Wissenschaft ist, was reproduzierbar ist; hier verhält es sich jedoch anders: Jedes Mal bekommt man ein anderes Ergebnis. Da war mein künstlerisches Interesse geweckt.

Trifft es zu, dass die Wissenschaftler auf Sie zukommen, weil in ihrem wissenschaftlichen Forschungskontext Bilder auftreten und weil sie einen Spezialisten suchen, der zu den wissenschaftlichen Forschungsergebnissen beiträgt?

Nein. Ganz klares nein.

Mischa Kuball: image apparatus_flash. Je ein Foto aus der Serie von 44 Fotografien (2011). Foto: Mischa Kuball.

Mischa Kuball: image apparatus_flash. Je ein Foto aus der Serie von 44 Fotografien (2011). Foto: Mischa Kuball.

Mischa Kuball: image apparatus apparatus_flash. Unikatfotografie auf Aludibond (2011).

Das, was Sie zuletzt gesagt haben, führt demgegenüber auf eine andere Spur: Sie haben festgestellt, dass, wenn man bildproduzierende Apparate in den Computertomographen hineinlegt, unterschiedliche Ergebnisse herauskommen, und aus dieser Ausgangskonstellation wollen Sie künstlerisch etwas machen.

So ist es.

Man kann in diesem Zusammenhang zwei Verbindungen des Künstlers zu einer bestimmten Wissenschaft unterscheiden. Modell a: Ein Künstler trägt auf bestimmte Weise zum wissenschaftlichen Erkenntnisprojekt bei. Modell b: Ein Künstler lässt sich durch bestimmte wissenschaftliche Forschungen und die dabei verwendeten Apparate künstlerisch anregen. Sie arbeiten also im Sinne von Modell b und nicht von a?

Genau. Bislang ist es nicht so gewesen, dass sich Wissenschaftler an mich gewandt haben, weil sie bildinterpretatorischen Rat benötigen. Ich sehe meine Tätigkeit nicht auf der interpretatorisch-illustrativen Ebene.

Damit sprechen Sie eine weitere Verbindung zwischen Wissenschaft und Kunst an: Wissenschaftler arbeiten manchmal mit Künstlern in der Hoffnung zusammen, dass ihre Forschungsergebnisse dann mit größerer Außenwirkung präsentiert werden können.

Das ist nicht meine Spur. Ich arbeite spezifisch am Bildbegriff anhand von bildgebenden Verfahren unter anderem im neurologischen Feld.

Springen Sie als Künstler im wissenschaftlichen Bereich vor allem auf etwas Bestimmtes an, das Sie besonders fasziniert? Gibt es eine zündende Idee, die Sie dann künstlerisch ausformen? Ich vermute, dass wissenschaftsbezogen arbeitende Künstler jeweils auf bestimmte Aspekte der ausgewählten Wissenschaft reagieren und dass sich in der vergleichenden Analyse mehrerer Künstler dann spezifische Muster zeigen.

Von einer Initialzündung kann ich nur im Rückblick sprechen. Es waren die Ebenen, die sich im weiten Sinne mit der Visualisierbarkeit beschäftigen. Insbesondere haben mich die bildgebenden Verfahren fasziniert. Hier entstehen neue, abstrakte Bilder, die nur existieren, weil wir darüber sprechen. Durch Sprechen darüber wird man des Bilds überhaupt habhaft.

Ein an einem Krebsforschungszentrum arbeitender Mediziner sagte mir: „Eigentlich schaffen wir mit den Körperintrospektionen auch künstlerische Bilder“. Ich entgegnete ihm, dass Kunst andere Parameter erfüllt als solche Körperbilder. Man muss unterscheiden zwischen einem dekontextualisierten und einem kontextualisierten Bild; durch einen bestimmten Kontext bekommt das medizinische Bild einen neuen Interpretationsraum. Das künstlerische Bild hat eine andere Genese, es sei denn, es wird von vornherein ein solches Bild beabsichtigt – z.B. von Künstlern, die mit ihrem eigenen Körper arbeiten. Mein Interesse war: Weil es diese Apparate gibt, nutze ich sie und bringe einiges so zum Erscheinen, wie es bislang noch nie zu sehen war.

Interessiert es Sie dabei auch, einen Bezug zu Ihrer Person herzustellen?

Nein, ich will nicht den Personenbezug, sondern einen Apparatediskurs, in den ich meine Erkenntnisse mit einspeise. Mit dem, was ich entwickelt habe, befassen sich einerseits Bildwissenschaftler, andererseits gebe ich das in die Wissenschaftsdiskurse zurück. Die Neurologen und andere Wissenschaftler, mit denen ich kooperiere, können dabei folgendermaßen reagieren: Ein Logopäde etwa kann überlegen, ob meine Broca-Darstellungen sich in seiner therapeutischen Praxis als nützlich erweisen. Eine vorsprachliche Ebene der Gehirntätigkeit wird erreicht. Bevor wir durch das Broca-Areal hindurch etwas sprachlich formulieren können, gibt es einen interpretatorischen oder konnotativen Raum, der entscheidet, in welcher Feinstofflichkeit wir uns begegnen, ob wir uns z.B. als Freund oder Feind betrachten, ob wir uns mit mehr oder weniger Vertrauen begegnen usw. Das wird mit dem limbischen System thematisiert. Ich nehme das Material aus dem wissenschaftlichen Feld, interpretiere es und setze das in eine im Raum begehbare Installation um.

Diejenigen Neurowissenschaftler, welche meine Installation 2002 bei Konrad Fischer gesehen haben, sagten: „Das hat mit Wissenschaft nichts zu tun, aber es gibt der Wissenschaft einen Impuls. Je tiefer wir in dieses System hineinschauen können und je größer der interpretatorische Spielraum wird, desto ungenauer werden wir auch.“

Diese Wissenschaftler ziehen demnach einen eher strukturellen Gewinn aus Ihrer künstlerischen Arbeit, sie nehmen nicht an, dass Sie direkt einen Beitrag zur wissenschaftlichen Forschung leisten. Ich habe mit einer allgemeinen Frage nach den Wissenschaftskontakten in Ihrer Arbeit begonnen. In einem früheren Gespräch teilten Sie mit, dass Sie Psychologie mit dem Schwerpunkt Gestalttherapie studiert haben, ohne auch praktisch in diesem Bereich zu arbeiten. Daraus ergibt sich die Frage: Gibt es in Ihrer künstlerischen Arbeit auch damit zusammenhängende Wissenschaftsbezüge?

Auf jeden Fall. Mein erstes Hauptforschungsgebiet war – auch aufgrund früher Vaterschaft –, dass ich mich eingeschrieben habe für Sozialpädagogik mit dem Schwerpunkt Medientheorie bzw. Medienpädagogik, fokussiert auf die kindliche Entwicklung in den ersten drei Lebensjahren. Ich befasste mich 1980 mit den Forschungen zu intrauterinen Auswirkungen von Klang, Vibration, Licht u.ä. Wir wissen heute, dass auf uns kein Ton, kein Licht treffen kann, ohne dass das eine Auswirkung hat. So kann sich z.B. auch das aktuelle Nähgeräusch im Raum nebenan störend auf unser Gespräch auswirken.

Trifft es zu, dass Sie keine klassische künstlerische Ausbildung an einer Kunstakademie absolviert haben?

Das hat mich nie interessiert. Es gab allerdings einen einzigen Versuch. Ich hatte damals einen Job in einer Düsseldorfer Galerie, welche die Zero-Bewegung vertrat. Dort machte man mich auf Franz Erhard Walther aufmerksam, der damals an der Hamburger Kunstakademie lehrte. Die Bewerbung dort scheiterte jedoch, weil sie einen systemfremden Impuls hatte: Ich wollte nicht in einer Klasse arbeiten, sondern auf eine Plattform bezogen; das setze ich übrigens gegenwärtig in meiner Lehrtätigkeit an der Kunsthochschule für Medien in Köln (KHM) um. Jetzt bin ich mit Walther befreundet und arbeite gelegentlich mit ihm zusammen.

Ich stoße Projekte an, meine aber nicht, dass sie mir gehören. Ich sorge dafür, dass die Dinge öffentlich bleiben können, ohne dass sie zu sehr Warenwertcharakter erhalten bzw. kommerzialisiert werden.

Sind der Öffentlichkeitsbezug und das Nicht-Festzurren künstlerische Elemente, die aus den psychologischen Studienkontexten erwachsen sind? Handelt es sich hier um wissenschaftliche Komponenten, die dann in künstlerischer Hinsicht produktiv geworden sind, aus denen ein bestimmtes Arbeitsmodell erwachsen ist?

Ja. Daraus habe ich z.B. das Kommunikative mitgenommen – dass ein Gespräch Auswirkungen haben kann. In manchen Projekten ist das ein konstitutiver Bestandteil, während es sich in anderen abstrakter verhält.

Kommen wir nun zu Ihren Lichtprojekten. Auf Ihrer Homepage stellen Sie Bezüge zur Wahrnehmungsästhetik her. Können Sie diese etwas genauer erläutern?

Ich arbeite mit dem Verschwinden; ein temporärer Bezug ist in rund 90 Prozent meiner Projekte von vornherein gesetzt. Die Absenz des Materialisierten spielt eine entscheidende Rolle. In einem Projekt habe ich auf eine Oberfläche verschiedene Inhalte projiziert. Oder die Inhalte haben sich als Projektion im Raum bewegt.[2] Der Richtungsbezug wurde auch noch thematisiert – bis hin zum Taumel. Taumel und Trance sind mir wichtig. Das klingt erst einmal sehr weit weg vom Wissenschaftlichen, man kann es aber schnell zurückholen. Das sind schmale Übergänge, und ich bin an diesen transitorischen Momenten interessiert. Durch die Psychodynamik als Teil der Bioenergetik, mit der ich mich auch beschäftigt habe, habe ich erfahren, dass man sich z.B. durch Hyperventilation ohne andere Zusatzmittel in Trancezustände versetzen kann. Ich selbst setze durch sportliche Aktivitäten unterschiedlicher Art das Dopamin auf ein bestimmtes Level, und wenn ich sage, dass ich morgens aus dem Bett springe, so ist das nicht übertrieben. Ich brauche nur vier Stunden Schlaf, und dann stehe ich morgens fit auf der Matte – was bis in die Nacht hineinreicht. Das ist auch gemessen worden: Ich habe eine etwas andere elektrolytische Spannung zwischen den Synapsen als normal – die dreifache Spannungsstärke – und das nutze ich.

Ist das an eine Ausgangserfahrung gebunden?

Ja. Ich war auffällig in der Schule. Der schulpsychologische Dienst hatte an mir schon seine Freude. Wenn man mit sechs Jahren in diese Fänge gerät, so hat das immer zwei Seiten. Ich habe das bei mir nicht so toll gefunden, weil damals die körperlichen Strafen noch nicht abgeschafft waren, dann aber schnell gelernt, was das System eigentlich will. Wenn es damals Ritalin gegeben hätte, so wäre ich sicherlich eine Testperson gewesen.

Haben Sie Psychologie dann auch aus der Patientenperspektive studiert?

Ja, ich war Patient.

Suchen Sie nach individuellen Grenzsituationen, z.B. durch den Einsatz der Hyperventilation?

Häufig will ich es wissen, wobei nicht immer gleich künstlerische Ziele verfolgt werden. Wenn mich einer anruft und seine schwierige Situation schildert, so weckt das sofort mein Interesse. Ist klar, dass etwas nicht funktioniert, so reizt mich das. Ich gehe auch gern über etwas drüber – gibt es ein Limit, so nehme ich mir vor, es zu überschreiten.

Ist das auch eine Art Zockermentalität?

Das Zocken hat in meinem Leben eine Rolle gespielt. Ich habe zwei Jahre von den Zahlenkombinationen gelebt. Mit zwei Freunden folgte ich der Idee, man könne aufgrund von Beobachtungen den Lauf der Kugel im Roulette-Kessel vorhersagen – übrigens im schönen Casino in Aachen unter der großen ‚O’ von Zero … Generell bin ich häufig bestrebt, etwas auszureizen und frage „Wie weit geht das?“.

Alle Werke und Bildrechte Mischa Kuball, VG Bild-Kunst, Bonn, 2016.

(Weiter zu Teil II)

[1] Broca’sche Areal wurde 2002 in der Galerie von Konrad Fischer in Düsseldorf zum ersten Mal gezeigt, dann 2007 im Museum Neuer Kunst/Zentrum für Kunst und Medientechnologie (ZKM), Karlsruhe. Es gehört seitdem zur Sammlung des ZKM.

[2] Rotierende Projektionsräume zu Lazslo Moholy-Nagy sind unter dem Titel Projektionsraum 1:1:1/rotierend seit 1991 immer wieder – das erste Mal bei Konrad Fischer in Düsseldorf und dann in der Kunsthalle Bielefeld – entstanden. Diese Installation befindet sich heute in der Sammlung vom Museum Kunst Palast, Düsseldorf.

Zitierweise

Peter Tepe (2016): Wissenschaftsbezogene Kunst: Mischa Kuball. w/k - Zwischen Wissenschaft & Kunst. https://doi.org/10.55597/d506

Gib den ersten Kommentar ab