Ein Gespräch mit Peter Tepe | Bereich: Interviews

Übersicht: Nach dem in Teil I (Zurück zu Teil I) des Gesprächs behandelten Physiker, Höhlenforscher und bildenden Künstler Herbert W. Franke kommt in Teil II der Science Fiction-Autor und Kunsttheoretiker zur Sprache. Es gibt kaum einen Grenzgänger zwischen Wissenschaft und Kunst, der so breit aufgestellt ist.

Teil II

Herbert W. Franke, in Teil I des Interviews haben wir uns mit drei Tätigkeitsbereichen von Ihnen befasst: mit der Physik, der Höhlenforschung und – am ausführlichsten – mit der bildenden Kunst, insbesondere der Computerkunst. In Teil II wollen wir nun die Aktivitäten des Literaten (vor allem des Science Fiction-Autors) und des Kunsttheoretikers genauer beleuchten. Ihre Überlegungen zum Thema „Kunst und Wissenschaft“ werden zu einem späteren Zeitpunkt in einem anderen Kontext behandelt.

Damit bin ich gern einverstanden.

Schon früh in Ihrer Entwicklung waren Sie an Literatur interessiert, und zwar nicht nur am Lesen, sondern auch am Schreiben. In welchen Feldern der Literatur waren (und sind) Sie tätig?

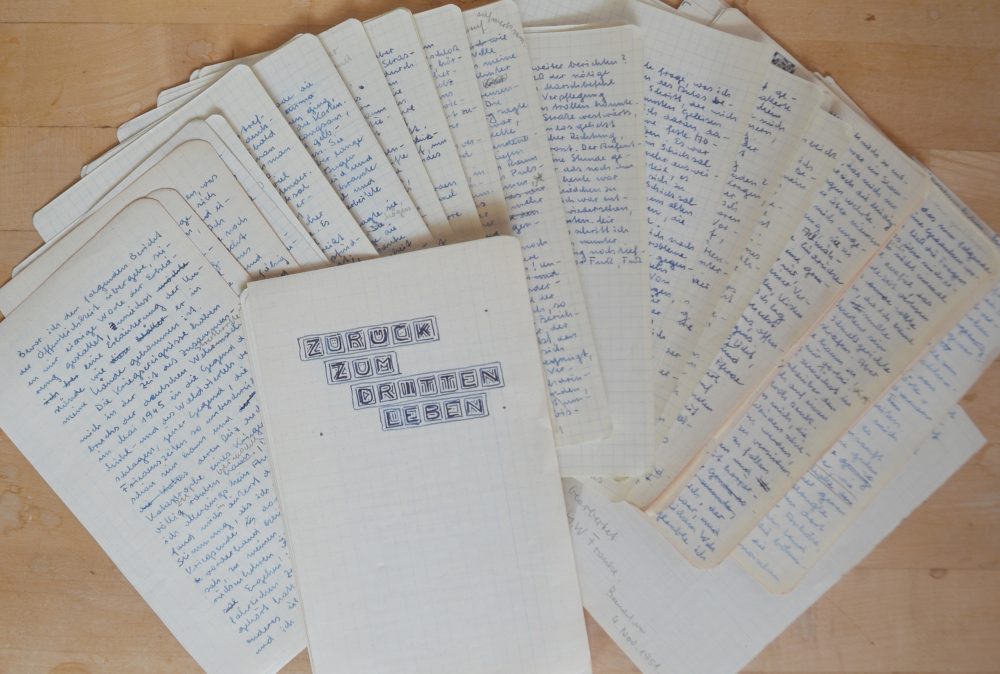

Angefangen hat es nach dem Krieg als Student mit Lyrik und Kurzgeschichten, 1962 veröffentlichte ich den ersten Roman. Später folgten zahlreiche Hörspiele und auch etliche Filmdrehbücher. Nur sehr wenige Filme sind jedoch produziert worden. Sogar ein Bühnenstück gehört zu meinem Repertoire, Der Kristallplanet, von dem ich in Teil I schon berichtete. Meine ersten Kurzgeschichten sind der Phantastik zuzuordnen. Im Alter von achtzehn Jahren schrieb ich, gerade aus dem Krieg heimgekehrt und noch unter dem Eindruck der Ereignisse meiner abenteuerlichen Rückkehr in die Heimat, meine erste phantastische Novelle; sie wird im Rahmen der gerade entstehenden Werkausgabe erstmals gedruckt erscheinen. Ich war als Jugendlicher sehr beeindruckt vom Prager Kreis, vor allem von Leo Perutz.

In unserem Gespräch würde ich mich gern auf Herbert W. Franke als Science Fiction-Autor konzentrieren. Geben Sie bitte zunächst einen Überblick über das, was Sie in diesem Bereich gemacht haben.

Alles, was ich nach dem eben Genannten verfasste, ist dem Genre Science Fiction zuzuordnen. Ich schrieb über zwanzig Romane, und Chronisten zählen über zweihundert veröffentlichte Kurzgeschichten. Ehrlicherweise muss man aber erwähnen, dass unter den Kurzgeschichten sehr viele Kurz-Kurzgeschichten mit nur zwei bis vier Seiten Umfang sind. Sie werden auch als Short-Short-Stories bezeichnet.

Wie hat alles angefangen?

Während des Physik-Studiums verfasste ich die ersten dieser Short-Short-Stories. Für mich waren sie eher literarische Skizzen, da ja an eine Veröffentlichung nicht ernsthaft zu denken war. Allerdings wurden einige von ihnen am Ende meines Studiums in dem angesehenen österreichischen Kulturmagazin Neue Wege veröffentlicht. Für diese Zeitschrift hatte ich während des Studiums über aktuelle wissenschaftliche und technologische Neuerungen geschrieben. Meine professionelle Karriere als literarischer Autor begann jedoch erst ein Jahrzehnt später: 1959 – ich hatte bereits einige Sachbücher veröffentlicht – heuerte mich Wilhelm Goldmann als wissenschaftlichen Berater an. Er wollte als erster Verleger in Deutschland eine Science Fiction-Serie im Taschenbuchformat auflegen. Zum Start sollten mit großem Presserummel acht Bände auf einmal erscheinen, doch dann fiel ein Band aufgrund nicht lösbarer Rechteprobleme unerwartet aus. Goldmann erinnerte sich daran, dass ich ihm einmal von meinen Geschichten erzählt hatte, und bot mir an, kurzfristig mit einem eigenen Geschichtenband einzuspringen. Allerdings waren das, wie schon gesagt, nur sehr wenige und sehr kurze Stories; ein Buch hätten sie bei weitem nicht gefüllt. Der grüne Komet bestand schließlich aus 64 solcher Short-Short-Stories, von denen ich die meisten in wenigen Wochen unter Zeitdruck geschrieben hatte, um den extrem knappen Veröffentlichungstermin einhalten zu können. Die Kritik nahm das Ergebnis durchaus positiv auf. So wurde aus dem wissenschaftlichen Berater ein Science Fiction-Autor.

Für einen Physiker, der auch literarische Ambitionen hat, liegt es nahe, das Genre Science Fiction zu wählen, da er seine allgemeine naturwissenschaftliche Denkweise und seine speziellen physikalischen Kenntnisse hier voll zur Geltung bringen kann. Besteht bei Ihnen ein solcher Zusammenhang?

Unbedingt. Bis heute sehe ich mich zwar, was die literarische Darstellung betrifft, durchaus in der phantastischen Tradition, nicht aber, was den Plot betrifft. Auch wenn mich die Phantasten damals begeisterten, so störte mich trotz ihrer sprachlichen Qualität von Anfang an, dass die Geschichten keine logische Erklärung der Vorgänge brachten und mich irgendwie ratlos zurück ließen. Dass phantastisch scheinende Phänomene auch wissenschaftlich erklärbar sein können, das habe ich von den Science Fiction-Autoren gelernt, und das entsprach gänzlich meiner eigenen Denkweise.

Welchen Gruppen bzw. Textsorten lassen sich Ihre vielfältigen Science Fiction-Texte zuordnen, und welchen davon messen Sie die größte Wichtigkeit zu?

Natürlich habe ich über fremde Intelligenzen geschrieben, doch künstliche Intelligenzen faszinierten mich vielleicht sogar noch mehr: dass der Mensch in einer Art zweiter Evolution zuletzt selbstbestimmte Wesen auf digitaler Grundlage erschafft. Der Konflikt zwischen menschlicher und künstlicher Intelligenz schien mir deutlich realistischer und damit auch relevanter als die zwar spektakulären, aber doch recht unwahrscheinlichen Kontakte mit Aliens. Die digitale Revolution zeichnete sich für mich sehr früh ab; und meine persönlichen Erfahrungen mit dem Überwachungsstaat des Dritten Reichs hatten bald die große Sorge geweckt, dass die durch die Digitalisierung möglich werdende Überwachung zu einem massiven Konfliktpotenzial in der menschlichen Gesellschaft heranwachsen könnte. Dieser Gedanke lässt sich als Leitmotiv in meinen Werken bezeichnen, denn er findet sich in zahlreichen Geschichten und Romanen in unterschiedlichen Szenarien wieder. Die starke Orientierung an digitalen Technologien brachte mir noch in den 1960er und 1970er Jahren von eingefleischten SF-Fans immer wieder auch Kritik ein: Sie meinten, ich würde mich viel zu oft auf solche etwas abseitigen Themen fokussieren, statt auf klassische Weltraumsujets und die Begegnung mit Außerirdischen. Das hat sich inzwischen deutlich geändert – manche sagen sogar, dass meine Romane jetzt aktueller als damals seien. Wer zu früh kommt … Also: Wenn Sie mich fragen, welches Thema für mich als Literat am bedeutsamsten ist, dann heißt die Antwort: das Individuum Mensch im Spannungsfeld zwischen der Gesellschaft einerseits sowie der Entwicklung neuer Technologien andererseits.

Welche künstlerisch-literarischen Strategien haben Sie für die Behandlung dieses Themas entwickelt? Kann man künstlerische Ziele benennen, die Sie in vielen Texten verfolgt haben?

Ich möchte Menschen mit einer fesselnden Handlung dazu bewegen, sich mit gesellschaftlich relevanten Themen, die unsere Zukunft betreffen, auseinander zu setzen – und sie so aktiv mit zu gestalten. Mein zentrales künstlerisches Ziel ist also der Versuch, der hohen – vielleicht zu hohen? – Verantwortung gerecht zu werden, die ein Autor utopischer Literatur aus meiner Sicht hat. Junge Menschen werden im schulischen Bereich kaum mit Fragen der Zukunftsbewältigung konfrontiert, über unser Morgen erfahren die meisten Jugendlichen vor allem durch filmische oder literarische Werke, die mit dem Label Science Fiction auf den Markt kommen. Der emotionale Faktor ist für ein Kunstwerk ganz entscheidend, bei positiver Stimulanz kann sich der Künstler die Aufmerksamkeit des Publikums sichern – das gilt für alle Formen der Kunst. Nur so kann man erreichen, dass sich eine Person einem Werk überhaupt zuwendet und darauf einlässt. Ich zeige aber hinter der Handlung stets konkrete Gefahren unserer derzeitigen Gesellschaft, die in meinen Geschichten zugespitzt – wie in einem Modell der Zukunft – dargestellt sind. Insofern haben meine Geschichten und Romane immer auch eine im weitesten Sinn didaktische Komponente. Die in spannende Handlungen verpackten Zukunftsmodelle sollen anregen, über unsere mögliche Zukunft nachzudenken – und diese aktiv mit zu gestalten, statt sie nur geschehen zu lassen. Deshalb freut es mich auch, dass ich immer wieder auf Leser treffe, die mir sagen, dass meine Geschichten sie zum Studium von Naturwissenschaft oder Technik angeregt haben.

Demonstrieren Sie diese Zukunftsmodelle bitte an Beispielen.

Schon mein erster Roman Der Orchideenkäfig aus dem Jahr 1962 behandelt das Thema künstlicher Intelligenz. Sie verwirklicht für die menschlichen Wesen den Traum vom ewigen Leben. Doch dieser wird zum Alptraum: Die Menschen sind zu einer unförmigen Masse entkörpert, verkabelt und an eine Maschine angedockt, die für sie immer währendes Glücksgefühl produziert. Die künstliche Intelligenz überwacht in bester Absicht diese perfektionierte Illusionsmaschinerie, die den Menschen jedoch gänzlich entmenschlicht. All das stellt sich natürlich erst am Schluss der Handlung heraus. Die Risiken der Perfektionierung der Unterhaltungsindustrie gehören ebenfalls zu den von mir immer wieder aufgegriffenen Plots. Das Stichwort ist Cyberspace. Bei mir heißt es in Sirius Transit, erschienen 1979 bei Suhrkamp, noch Globorama – eine Art Raumkapsel, in der man in eine voll synthetische Wirklichkeit eintreten, sich darin wie in der richtigen Welt verhalten und sie dadurch mit gestalten kann. Das Globoroama beschreibt das Spannungsfeld von Realität und Virtualität mit jenem Grenzbereich, in dem beide in der Wahrnehmung des Individuums verschmelzen. Und um die philosophische Frage: Was ist wahr? geht es in Zentrum der Milchstraße, einem Roman, der 1988 auch im Suhrkamp Verlag erschien – und zu dem mich übrigens Der Name der Rose von Umberto Eco angeregt hatte. Die Mönche eines Klosters im All suchen nach einer neuen Wissenschaft. Es geht bei diesem Roman darum, die etablierten Naturwissenschaften zu widerlegen, um der Wahrheit auf die Spur zu kommen. Wenn es nicht so ist, wie man es in der Schule gelernt hat, wenn es die Naturgesetze gar nicht gibt, wie ist es dann? Es ist die Inquisition 2.0, bei der nicht mehr Ketzer, sondern Naturwissenschaftler auf dem Prüfstand stehen.

Das soll zum Science Fiction-Autor Herbert W. Franke genügen. Wenden wir uns nun Ihren kunsttheoretischen Überlegungen zu. Wann haben Sie damit begonnen, und welche Probleme wollten Sie damals lösen?

Als meine schriftstellerische Tätigkeit Anfang der 1960er Jahre begann, habe ich mir die Frage gestellt, was Kunst eigentlich ist. In der Physik sucht man nach universellen Erkenntnissen über ein Forschungsgebiet. Dazu muss man sich der Kunst allerdings von einer anderen Seite her als die traditionelle Kunsttheorie nähern und von dem ausgehen, was allen Arten von Kunst gemeinsam ist. Die Antwort ist einfach: Es handelt sich bei jeder Art von Kunst um Angebote an die menschliche Wahrnehmung. Ihre Erzeugnisse, so heterogen sie sein mögen, sind samt und sonders Angebote zur Aufnahme über die Sinnesorgane potenzieller Rezipienten. Die Untersuchung von Wahrnehmungsprozessen ist ein Gebiet der Psychologie, das heute in die Hirnforschung übergegangen ist. Ihre Quantifizierung war jedoch erst mit der in den 1960er Jahren aufkommenden Datenverarbeitung möglich, der nicht nur unsere Computer folgen. Denn die Psychologie stellte fest, dass auch in unserer Wahrnehmung im Gehirn unterschiedliche Datenraten verarbeitet werden: So kann das Gehirn beispielsweise die über das Auge aufgenommenen Umweltinformationen in wesentlich höheren Datenraten pro Sekunde verarbeiten als die über das Ohr ins Gehirn strömenden Informationen.

Ihre Kunsttheorie ist somit primär eine Theorie der Rezeption von Kunstphänomen aller Art – eine Rezeptionstheorie. Sie will allgemeingültige Aussagen darüber machen, welche Wahrnehmungsprozesse beim Anschauen eines Bildes, beim Hören eines Musikstücks, beim Lesen eines literarischen Textes usw. ablaufen – sie will die Strukturen dessen erfassen, was Sie auch als ästhetische Wahrnehmung bezeichnen. Und dabei stützen Sie sich auf gut bewährte Erkenntnisse der Psychologie und der Hirnforschung. Ist das korrekt formuliert?

Korrekt ist, dass die informationsästhetische Wahrnehmung im Mittelpunkt steht, doch das bedeutet nicht, dass es ausschließlich um Rezeption von Kunst geht. Denn es handelt sich bei meinen Überlegungen um einen kybernetischen Ansatz, der auch Aspekte der Produktion – also des Schaffensprozesses – mit einschließt.

Ist Ihre Theorie durch bestimmte Theoretiker beeinflusst worden?

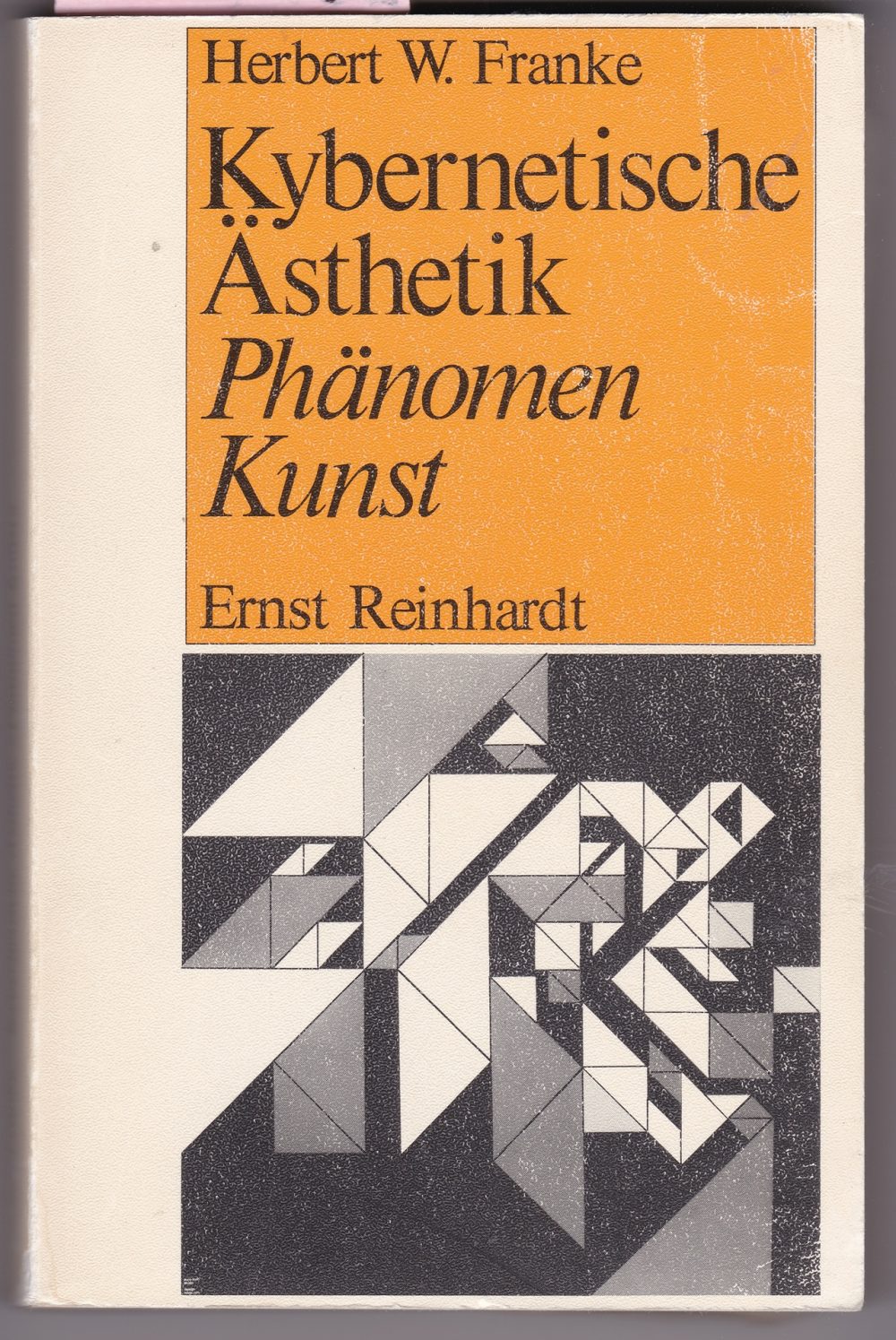

Natürlich habe ich mich zuerst mit der klassischen Kunsttheorie befasst, die mich aber rasch enttäuschte. Im kybernetischen Ansatz eines Abraham Moles oder Karl Steinbuch sowie den informationstheoretischen Gedanken von Max Bense fand ich jedoch den Ausgangspunkt für eigene Überlegungen. Kurzum, ich habe die Informationstheorie und den kybernetischen Ansatz mit Erkenntnissen der Psychologie verbunden und auf dieser Grundlage eine eigene Theorie der ästhetischen Wahrnehmung entwickelt.

Nachdem Sie die Methode und die theoretischen Voraussetzungen etwas erläutert haben, bitte ich Sie, die wichtigsten Ergebnisse Ihrer Theorie vorzustellen.

Jedes Kunstwerk löst im Betrachter, Zuhörer oder Leser Wahrnehmungsprozesse aus. Wenn wir für so verschiedene Dinge wie bildende Kunst, Musik, Literatur usw. einen gemeinsamen Begriff verwenden, dann hat das nur Sinn, wenn sie gemeinsame charakteristische Eigenschaften haben. Eine solche Gemeinsamkeit liegt darin, dass Kunst mit Hilfe der Wahrnehmung aufgenommen wird. Inzwischen weiß man, dass Sinnesorgane und Gehirn zwar auf physikalischer Basis arbeiten, dass die Wahrnehmung selbst aber vor allem ein Prozess der Datenverarbeitung ist. In diesem Prozess kommt es durch Analyse, Filterung und Umcodierung der Information zu einer erheblichen Reduzierung der Daten. Ein großer Teil von ihnen geht an unterbewusste Zentren, in denen unter anderem Reflexe ausgelöst werden, beispielsweise solche zur Steuerung der Emotionen. Ins Bewusstsein, das als Arbeitsspeicher anzusehen ist, gelangt nur jener kleine Teil der Daten, der aufgrund besonderer Kennzeichen – beispielsweise durch seinen innovativen Charakter – als besonders wichtig erkannt wird. Hier beginnt der letzte und komplizierteste Schritt der Analyse: jener, der bewusst vollzogen wird. Dazu werden die uns bekannten Denkstrategien herangezogen, speziell auch mit Hilfe des Vorwissens. Das geschieht dadurch, dass – ausgelöst durch Assoziationen – Inhalte aus dem Kurzzeitgedächtnis und dem Langzeitgedächtnis ins Bewusstsein zurück gerufen werden.

Wie jedes datenverarbeitende technische System ist auch das neuronale Netz des Menschen bestimmten physikalisch bedingten Restriktionen unterworfen, beispielsweise begrenzten Arbeitsgeschwindigkeiten wie auch begrenzten Speicher- und Durchflusskapazitäten. Im Durchschnitt sind diese Werte so bemessen, dass der Mensch damit die Komplexität der wahrgenommenen Umwelteindrücke stets gut erfassen kann. Die Komplexität der Reizmuster kann das System aber auch überfordern; es zeigt sich, dass dann mit Hilfe bestimmter Methoden, beispielsweise aufgrund von Näherungsmethoden oder Wahrscheinlichkeitsannahmen, oft dennoch in der erforderlichen Zeiteinheit brauchbare Resultate erzielt werden. Gelegentlich stößt der Mensch aber auch auf Informationsquellen, von denen ein Informationsfluss ausgeht, der der Aufnahmefähigkeit des Bewusstseins entspricht. Solche Reizmuster lösen Emotionen aus, die dazu führen, dass der Mensch das wahrgenommene Phänomen als schön empfindet. Trifft ein Kunstwerk also die beschriebenen, individuell höchst unterschiedlichen Bedingungen für eine optimale bewusste Informationsaufnahme, dann wird es für den Empfänger zur Kunst. Das zeigt gleichzeitig, dass das absolute Kunstwerk nicht existieren kann, da es vom stark divergierenden Wissen des Individuums abhängt. Bis dahin könnte man also von einer Rezeptionstheorie sprechen.

Welche Folgerungen ziehen Sie daraus?

Aus den beschriebenen Überlegungen lässt sich eine Erkenntnis über den gesellschaftlichen Nutzen der Kunst ableiten: Gelingende Wahrnehmungsprozesse haben in den heutigen Zivilisationen nicht mehr die Bedeutung als Mittel des Überlebens wie einst beim Menschen in freier Wildbahn. Trotzdem gerät auch der Angehörige moderner Lebensgemeinschaften oft in Situationen, zu deren Bewältigung er die Fähigkeiten des Wahrnehmens von Zusammenhängen benötigt. Die Rezeption von Kunstwerken, die psychologisch nichts anderes als einen Lernprozess darstellt, trägt einiges dazu bei, dass diese Wahrnehmungsfähigkeiten dem Menschen auch in Zukunft erhalten bleiben.

Durch die Rezeption von Kunst werden somit Fähigkeiten geübt, die einen gesellschaftlichen Nutzen haben.

Richtig. Doch die Rezeption von Kunst ist nur die eine Seite der Betrachtung. Denn die Rezeption geschieht im Augenblick. Bei Kunstwerken findet jedoch eine Wirkung statt, die über den Augenblick der ersten Wahrnehmung hinausreicht. Das habe ich mit dem Mehrebenen-Modell beschrieben – und es betrifft nun den Schaffensprozess des Künstlers. Wie kann er aus informationsästhetischer Sicht erreichen, dass sein Werk nicht nur im Augenblick der Rezeption wirkt? Dafür nutzte der Künstler bisher vor allem intuitive, unbewusste Methoden. Doch die Informationskybernetik bietet ihm nun erstmals auch eine rationale Grammatik als Leitlinie. Sie beruht auf der Tatsache, dass der Mensch imstande ist, sich selektiv auf verschiedene Bedeutungsebenen eines Informationsangebots zu konzentrieren. Wenn nun jede davon den Bedingungen für optimale Wahrnehmung gemäß konfiguriert ist, bietet das Werk bei erneuter Präsentation das Auslesen anderer, bisher nicht wahrgenommener Daten aus zuvor unbeachteten Bedeutungsebenen. Mit Hilfe dieses Mehrebenen-Modells ist es für den Künstler möglich, unterschiedliche Wirkungsebenen zu bedienen. Diese Strukturierung von Reizmustern im Hinblick auf Wahrnehmungsprozesse unterschiedlicher Bedeutungsebenen stellt übrigens auch ein grundlegendes Rüstzeug für meinen eigenen Schaffensprozess als bildender Künstler und Literat dar.

Hat sich das kunsttheoretische Fragespektrum in der Folgezeit erweitert und wenn ja, wie?

Erweitert – nein. Aber ich habe mich immer wieder im Rahmen meiner Informationsästhetik mit neuen Detailfragen solcher informationsreduzierenden, mathematisch beschreibbaren Methoden beschäftigt, beispielsweise mit der Bedeutung der Stetigkeit oder unterschiedlicher Symmetrien und dem Zufall in der Kunst, die bekanntlich auch in der theoretischen Physik wichtig sind. Stetigkeit zeigt sich beispielsweise direkt bei Schwingungsfiguren, aber auch bei vielen mathematischen Funktionen. Auf solche Spezialaspekte bin ich im Lauf meiner künstlerischen Arbeiten immer wieder gestoßen und habe versucht, sie in den Kontext meiner kunsttheoretischen Überlegungen einzubinden. Trotz solcher Aspekte würde ich aber sagen, dass die grundlegende Theorie für mich bereits Ende der 1970er Jahre abgeschlossen war.

Geben Sie zum Abschluss bitte noch einen Ausblick auf Ihre Sicht des Verhältnisses von Kunst und Wissenschaft, auf die wir in w/k zu einem späteren Zeitpunkt eingehen werden.

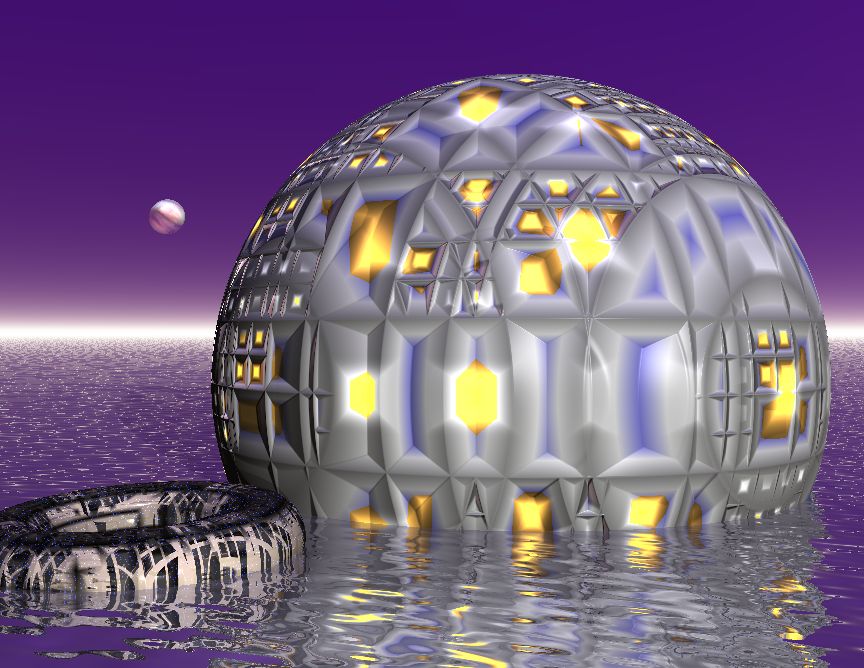

Das Thema „Kunst und Wissenschaft“ ist bei mir eng mit der Frage nach der wahrnehmungstheoretischen Begründung der Ästhetik auf der Grundlage der Kybernetik verknüpft. Ich wollte verstehen, wie Kunst informationspsychologisch funktioniert. Das Thema ist schon in meinem ersten Buch Kunst und Konstruktion wie auch später, beispielsweise in Apparative Kunst, allgemein verständlich dargestellt worden, einem Buch, das ich gemeinsam mit Gottfried Jäger verfasst habe. Kunst ist für mich nichts, was losgelöst von der aktuellen gesellschaftlichen Entwicklung existiert. Kunst hat immer auch mit den wissenschaftlich-technischen Möglichkeiten der Zeit zu tun. Insofern plädiere ich gerade bei der Kunst für den Einsatz von Technologien. Für mich wäre es eine nicht wünschbare Entwicklung, wenn die vom Menschen erdachten Maschinen und Geräte nur noch von Technokraten und dem militärischen Komplex für ihre Zwecke genutzt würden. Sie sind ein Kulturgut der Gesellschaft, das auch für kreative, gestalterische Zwecke im weitesten Sinn einsetzbar ist. Als Physiker habe ich natürlich eine größere Nähe zu Maschinen, da sie für moderne Forschung unentbehrlich sind. Nur mit ihrer Hilfe können wir den menschlichen Erkenntnishorizont erweitern, der in Neuland führt: Denken Sie an die Astrophysik oder die Quantenmechanik, aber auch an Chemie, Biologie und Medizin – überall sind es Maschinen und auch Algorithmen, mit denen Unsichtbares für uns wahrnehmbar wird. Wie in der Wissenschaft können Maschinen uns auch in der Kunst helfen, neue Welten zu eröffnen. Von einigen Künstlern und auch Kunsttheoretikern wird der Einsatz von Maschinen abgelehnt. Ich halte ihn für ein angemessenes Instrumentarium, die Kunst voran zu bringen. Das ist die Seite der Nutzung. Ich persönlich finde es zudem spannend, mich der Kunstproduktion mit den Methoden der Wissenschaft zu nähern. Dazu zähle ich solche Aspekte wie gestalterische Algorithmen analytisch zu entwickeln, Versuch und Irrtum durchzuspielen – aber auch den Zufall als kreatives Moment in der Kunst gezielt zu nutzen.

Herbert W. Franke, ich danke Ihnen für dieses Gespräch, in dem der Literat und der Kunsttheoretiker genauer beleuchtet werden konnte.

▷ Zurück zu Teil 1 Herbert W. Franke: Grenzgänger zwischen Wissenschaft und Kunst

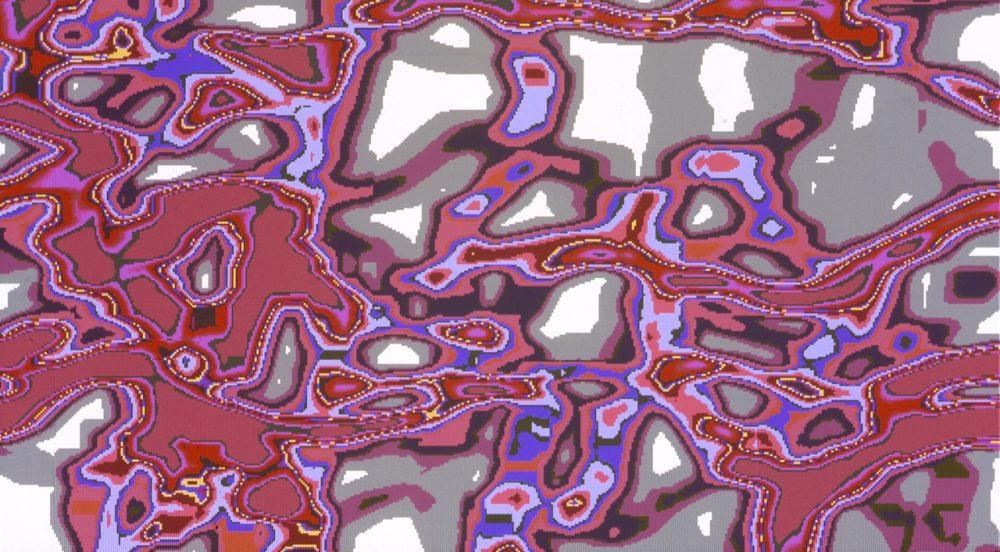

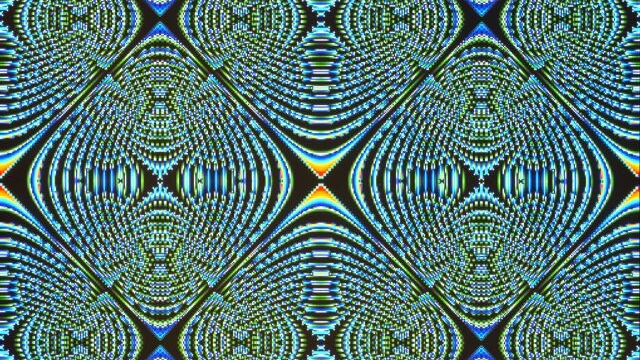

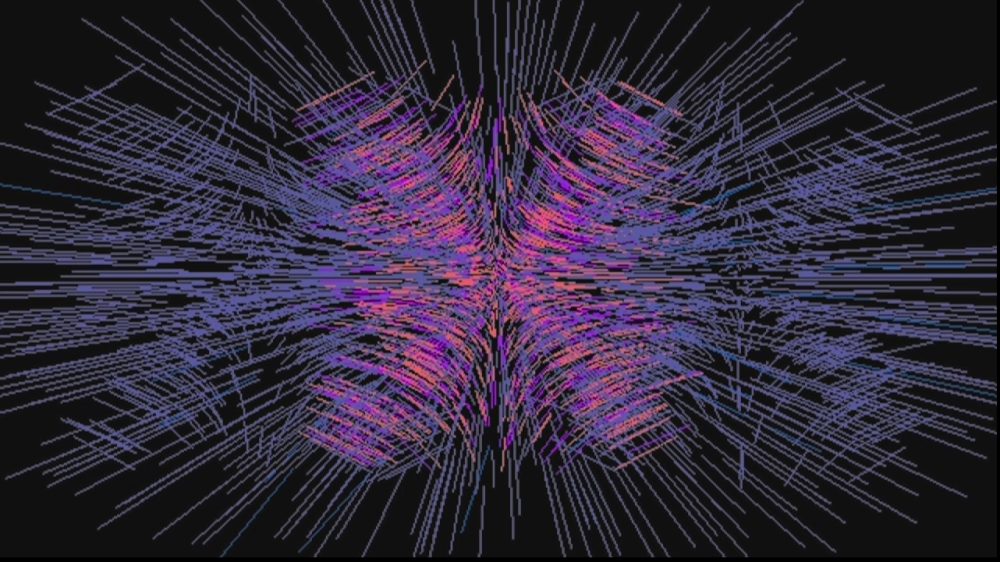

Beitragsbild über dem Text: Werkgruppe DIBIAS Fourier-Transformationen (1979–1982). Copyright: space press.

Zitierweise

Peter Tepe (2020): Herbert W. Franke: Science Fiction-Autor und Kunsttheoretiker. w/k - Zwischen Wissenschaft & Kunst. https://doi.org/10.55597/d14186

HERBERT W. FRANKE – Für gute SF Danke!

Der grüne Komet und der rote Planet,🌠

Schwarzes Loch im Zentrum der Galaxie.

Rätsel des Weltalls mit etwas Poesie,🌌

Raum und Zeit nicht ohne Heiterkeit.😉

DIE KOMETEN

Des Sonnensystems Wiege entsprungen;

uralte kosmische Vagabunden,

himmlische Objekte aus Eis und Staub,

die unser Zentralgestirn umrunden.

Oortsche Wolke, Kuipergürtel ade!

Weit draußen beginnt ihre Reise.

Äußere Planetenbahnen passiert,

halten sie Einzug in uns’re Kreise.

Die bied’re Gestalt der kalten Gesellen

belebt die Sonne mit Schweifespracht.

Seit jeher von den Menschen bewundert,

verzaubert das Himmelsspiel die Nacht.

Sie galten als Sendboten des Schicksals,

Glück verheißend oder Unheil im Sog.

Das leuchtende Zeichen am Firmament

zu manch fataler Entscheidung bewog.

Sie haben viel Schaden angerichtet,

ganze Arten wurden vernichtet.

Sie brachten wohl einst Wasser hierher,

vielleicht auch Lebenskeime und mehr.

DER ROTE PLANET

Wenn man so auf Mars schaut,

rostrot schimmert seine Haut.

Der äußere Nachbar der Erde

ist ein ziemlich kalter Gefährte.

Halb so groß, von ähnlicher Gestalt,

der Mensch will ihn besuchen bald.

Der Planet ist mal nah, mal fern,

zieht exzentrisch um uns’ren Stern.

Dünn ist seine Atmosphäre,

früher gab’s wohl sogar Meere.

Vieles wird man noch ergründen,

vielleicht Lebensspuren finden.

DAS SCHWARZE LOCH

Ein kosmisches Schwergewicht,

zu keiner Diät bereit;

Sternenstaub das Hauptgericht,

verschmäht wird keine Mahlzeit.

Die Materie superdicht,

stark verbogen die Raumzeit;

dem Monster entkommt kein Licht,

Gefängnis für die Ewigkeit.

Der Ereignishorizont ist Grenze,

dahinter ist einfach Sense.

DUNKLES UNIVERSUM

Am Anfang war der Urknall,

um uns herum der Nachhall.

Das Weltall in Expansion

Milliarden Jahre nun schon.

Es sind dabei die Galaxien

einander rasant zu entflieh’n.

Da ist keine Wende in Sicht,

irgendwann geht aus das Licht.

Dunkle Materie ist rätselhaft,

dunkle Energie nicht minder.

Das Wissen ist noch lückenhaft,

man kommt nicht recht dahinter.

Es braucht wohl wieder ein Genie,

gar eine neue Theorie.

Den Kosmos ganz zu versteh’n,

wird noch etwas Zeit vergeh’n.

EINSTEIN RELATIV LYRISCH

Zeit ist relativ,

man hat sie leider nie.

Einstein forschte intensiv,

offenbarte sein Genie:

Konstant bewegt sich das Licht,

Schneller geht es nunmal nicht.

Ein weiteres Resultat: E = m c ²

Er brachte die Raumzeit ins Spiel,

eine Feldgleichung war das Ziel.

Masse krümmt umgebenden Raum –

Revolutionäres war gedacht,

Wissenschaft vorangebracht.

TEILCHENPHYSIK

Ewig bleibt stehn keine Mauer,

nichts im Weltall ist von Dauer.

So zerfällt nach einem Weilchen

auch noch das kleinste Teilchen.

Nukleonen winzig klein,

der größte Galaxienverein;

was am Himmel sehen wir,

der Mensch und alles Getier –

So schön auch der Bibelbericht,

einen Gott brauchte es wohl nicht.

DIE WELT DER STERNE

Deklination und Rektaszension

bestimmen die Sternposition.

Die Parallaxe indessen

hilft uns beim Entfernung messen.

Mehr Erkenntnisse bringt uns dann

das Hertzsprung-Russel Diagramm.

Der Sterne Aufbau und Wesen

an der Stellung abzulesen.

Wir sehen Sterne blau und rot,

neugeboren, auch kurz vorm Tod;

oder uns’rer Sonne ähnlich,

mittelalt und leuchtend gelblich.

Da gibt es Riesen und Zwerge

verschiedenster Leuchtstärke;

Solisten und Mehrfachsterne,

recht nah und in weiter Ferne.

All dieser Sonnen Profession

ist im Innern die Kernfusion.

Eruption und Protuberanz

sind nur oberflächlicher Tanz.

Sternenheimat sind Galaxien,

die mit ihnen durchs Weltall zieh’n.

Meist von Planeten umgeben,

gibt’s ohne Sterne kein Leben.

Die Sterne sind bis zum Ende

Geburtsort der Elemente.

Nach dem Eisen ist damit Schluss,

von den Sternen ein letzter Gruß.

Für Elemente superschwer

muss eine Supernova her.

Der Mensch, ein Kind der Sterne,

betrachtet’s aus der Ferne.

STERNENFREUNDE

Sie blicken zu Mond und Sternen,

sind den Planeten auf der Spur;

reisen zu des Weltalls Fernen,

wenn auch mit Teleskopen nur.

Unterwegs in finsterer Nacht,

im Banne der himmlischen Pracht.

Licht aus, Sterne an, klare Sicht;

viel mehr brauchen sie dazu nicht.

WELTALL – ERDE – MENSCH

Am Anfang war der Urknall,

um uns herum der Nachhall.

Eine Singularität macht Karriere,

die Materie in einem Punkt vereint.

Ein großer Knall beendet die Leere,

das Duo Raum und Zeit erscheint.

Der Materie Vielfalt fächert sich auf,

es bilden sich die Elemente.

Sterne und Planeten entsteh’n zuhauf,

alles in Ausdehnung ohne Ende.

Uns’re Galaxie ist eine von Milliarden,

ein Spiralsystem, keine Besonderheit.

Die Erde hatte die besten Karten,

hier fand das Leben Geborgenheit.

Aus toter Materie ging es hervor,

strebte hin zu höchster Komplexität.

Die Evolution wirkt als ein Motor,

der einfach niemals ins Stocken gerät.

Zahllose Arten entsteh’n und vergeh’n,

bevor der Mensch betritt die Szenerie.

Auch ihn wird man nicht ewig hier seh’n,

das ist die kosmische Dramaturgie.

LEBEN IM WELTALL

Sind wir im Universum allein,

ist weit draußen nur totes Gestein?

Zahllose Sterne am Himmel steh’n,

zahllose Planeten daneben.

Sollte man nirgendwo Leben seh’n,

zu höchster Komplexität streben?

Von Mikroben könnte es wimmeln

unter herrlichen Exo-Himmeln.

Sterne entstehen und vergehen,

das ist im All Normalgeschehen.

Wir alle kommen von den Sternen,

wo die Elemente geboren.

Kein Atom in des Kosmos Fernen

geht im großen Zyklus verloren.

So werden in allen Galaxien

Lebenskeime ihre Kreise zieh’n.

Rainer Kirmse , Altenburg

Herzliche Grüße aus Thüringen