Ein Gespräch mit Peter Tepe | Bereich: Interviews

Übersicht: Im Gespräch werden die Wissenschaftsbezüge von Anna Lena Graus Ausstellung Gespinste herausgearbeitet, in der die Künstlerin ihre Skulpturen inmitten einer Anatomischen Sammlung präsentiert. Mit den Wachsobjekten, die sich an Objekten der Sammlung orientieren, strebt sie eine Neucodierung der Körperteile an, die der von der Wissenschaft angestrebten Objektivierung entgegengesetzt ist. Mit künstlerischen Mitteln wird versucht, verbreitete Bewertungen von Körperteilen und -regionen zu korrigieren.

Anna Lena Grau, in unserem Online-Journal stellen Sie zeitgleich mit diesem Interview Ihre Installation Gespinste vor. Dieses Projekt wird auch der Hauptgegenstand unseres Gespräches sein. Die in der Kunstpräsentation enthaltenen Abbildungen werden im Rahmen des Künstlerinterviews nicht erneut gebracht; es werden nur einige weitere Abbildungen hinzugefügt. Wann und wo fand die Ausstellung statt?

Sie war vom 15. Juni bis zum 4. Juli 2013 innerhalb der Ausstellungsreihe Kunstinfekte in der Anatomischen Sammlung Erlangen zu sehen. Diese Ausstellungen fanden im Zwei-Jahres-Rhythmus in den Räumen des Anatomischen Instituts statt. Eingeladen waren künstlerisch tätige Mediziner und medizinisch orientierte Künstler. Autodidakten im Feld der Kunst begegneten hier Autodidakten im Feld der Medizin. Das waren Begegnungen von ambitionierten Dilettanten und von Profis, die sicherlich in beiden Lagern manchmal Befremden auslösten.

Die Ausstellungsreihe wurde vom Institut für Anatomie unter Leitung von Dr. Winfried Neuhuber und Koinzi-Dance für Interdisziplinäre Kunst Hamburg initiiert. Soweit ich informiert bin, werden Ausstellungen dieser Art aber in den nächsten Jahren nicht mehr stattfinden, da die Institutsleitung zum nächsten Jahr wechselt.

Für Zwischen Wissenschaft und Kunst ist Ihre Installation interessant, da diese erstens im Rahmen einer wissenschaftlichen Sammlung stattfand und da Sie sich zweitens auf Objekte dieser Sammlung beziehen. Die speziellen Wissenschaftsbezüge Ihrer künstlerischen Arbeit sollen im Interview erhellt werden, um ein vertieftes Verständnis Ihrer Werke und Ihrer Vorgehensweise zu ermöglichen.

Ich muss gleich sagen, dass ich mich nicht als wissenschaftlich arbeitende Künstlerin verstehe. In der Installation stelle ich zwar Verbindungen zu einer wissenschaftlichen Sammlung her – und darüber hinaus zu archäologischen Funden und wissenschaftlichen Versuchsaufbauten –, aber ich arbeite dabei nicht nach Maßstäben wissenschaftlicher Forschung im klassischen Sinne, in der nach meinem Verständnis zuerst eine bestimmte Arbeitshypothese aufgestellt und dann in kleinen Schritten auf Herz und Nieren geprüft wird.

Ich gehe demgegenüber assoziativ und intuitiv vor, ich gehe dem Umweg, dem Stolpern nach. Meine Installationen sollen viel Spielraum für Assoziationen lassen. Ich will nicht die eine richtige Antwort geben, sondern eher Fragen provozieren. Ich möchte die Dinge unter der Lupe zum Schillern bringen.

An dieser Stelle muss ich etwas ausholen, um ein Missverständnis der im Online-Journal verwendeten Terminologie zu vermeiden.

Nur zu.

Als wissenschaftsbezogene Künstler bezeichnen wir alle, die sich in ihrer künstlerischen Arbeit auf wissenschaftliche Theorien/Methoden/Ergebnisse dieser oder jener Art stützen. Eine anatomische Sammlung stellt nun ein Ergebnis spezifischer wissenschaftlicher Arbeit dar; daher können Sie zumindest in diesem Projekt als wissenschaftsbezogene Künstlerin eingeordnet werden.

Bei den wissenschaftsbezogenen Künstlern unterscheiden wir ferner zwischen mehreren Formen. Ich führe an dieser Stelle nur zwei Differenzierungen an: Einige arbeiten überwiegend bis ausschließlich wissenschaftsbezogen, andere tun dies nur in wenigen Projekten, manchmal nur in einem einzigen. Einige orientieren sich in ihrer künstlerischen Arbeit an wissenschaftlichen Prinzipien, andere tun dies nicht. Berücksichtigt man diese Unterscheidungen, so gilt: Sie arbeiten in einigen Projekten, nicht aber durchgängig wissenschaftsbezogen, und wenn sie dies tun, so orientieren Sie sich nicht an Maßstäben wissenschaftlicher Forschung, sondern gehen intuitiv vor.

Das kann man so sagen.

Was haben Sie unternommen, um in der Anatomischen Sammlung Erlangen ausstellen zu dürfen?

Eigentlich nichts. Ich bin von Dr. Neuhuber gefragt worden, ob ich teilnehmen möchte. Er hatte frühe Arbeiten von mir gesehen, die gut in die genannte Ausstellungsreihe passten. Die Einladung bezog sich auf eine Serie von Glasskulpturen, in denen ich mich mit Leopold (1822–1895) und Rudolf Blaschka (1857–1939) auseinandergesetzt hatte.

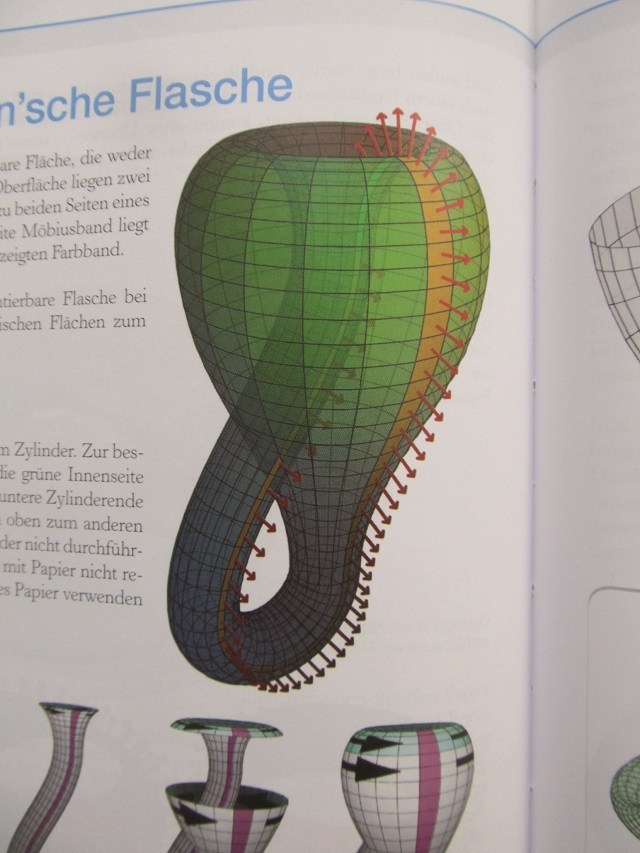

Die Glasbläser Blaschka, ein Vater und sein Sohn, stellten im 19. Jahrhundert detaillierte Glasmodelle von Meerestieren her, die auf dem damaligen Entwicklungsstand – auch der naturwissenschaftlichen Forschung – grandiose Neuerungen darstellten; sie waren aber keine wissenschaftlichen Präparatoren. 2007, im Jahr vor meinem Diplom an der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg, wurde ich bei einem Besuch im Naturhistorischen Museum in Wien, wo einige Quallenmodelle der Blaschkas ausgestellt sind, auf sie aufmerksam. Ich war stark fasziniert von der Verschmelzung, die da stattfand: zwischen Glas und Qualle, zwischen Forschung und Handwerkskunst. Daraufhin habe ich angefangen, mich intensiv mit der Formensprache von mathematischen und naturwissenschaftlichen Modellen zu beschäftigen. In Installationen und Skulpturen habe ich selbst Raummodelle entworfen, in denen sich beispielsweise das Motiv der Kleinschen Flasche von Felix Klein (1849–1925) oder das der Koralle aus dem frühen Evolutionsmodell von Charles Darwin (1809–1882) wiederfinden.

Zurück zu Ihrer Installation in der Anatomischen Sammlung Erlangen. Um was für eine Art von Sammlung handelt es sich?

Es ist eine Institutssammlung. Sie besteht aus der größeren Neuen und der kleineren Alten Sammlung, die sich an benachbarten Standorten befinden. Die Neue Sammlung, in der ich meine Installation aufgebaut hatte, enthält Lehrmaterialien für das Medizinstudium: Modelle, Feucht- und Knochenpräparate, die die Entwicklung und den Bau des menschlichen Körpers veranschaulichen. Einige stammen aus dem frühen 19. Jahrhundert, aber es gibt auch viele neuere Präparate, die z.B. in den Seminaren von Studenten produziert wurden.

Die Alte Sammlung ist historisch ausgerichtet. In antiken Holzvitrinen sind eng gedrängt Kostbarkeiten, Werkzeuge und Kuriositäten versammelt. Hier liegen die Meisterwerke einstiger Institutspräparatoren, anhand derer sich historische und moderne Präparationstechniken erklären lassen. Dieser Teil der Sammlung zeigt die Institutsgeschichte mit ihren Höhepunkten und Schattenseiten.

Was verstehen Sie unter Schattenseiten?

Die Vorstellung davon, was eine rechtmäßige Herkunft für ein Präparat ist, hat sich in den letzten 100 Jahren grundlegend verändert. Das ist gut beschrieben in einem Text von Dr. Susanne Ude-Koeller, der in der Chronik 200 Jahre Universitätsklinikum Erlangen 1815−2015 (Böhlau Verlag, Köln/Weimar/Wien 2016) erschienen ist.

Während der Bezug von Körpermaterial heute ausschließlich durch Körperspender gedeckt wird, also durch Menschen, die zu Lebzeiten ihren Leichnam für anatomische Forschungszwecke freigegeben haben, regelten im 20. Jahrhundert oft behördliche Vorschriften die Leichenablieferung. Demnach waren vor allem Gefängnisse und Armenhäuser aufgefordert, Körper von Verstorbenen in den anatomischen Instituten abzugeben, die unter einem ständigen „Leichenmangel“ litten. Das steigerte sich dann in erschreckendem Ausmaß während der Zeit des Nationalsozialismus. Im Zusammenhang mit der Neuregelung des Vollzugs der Todesstrafe machte eine Bestimmung des Reichsministers für Wissenschaft und Erziehung und Volksbildung vom 18.2.1939 die Hinrichtungsstätten zu den offiziellen Hauptlieferanten der anatomischen Institute.

Gehörte es zu Ihrer Vorbereitung, sich intensiver mit den wissenschaftlichen Problemen und Arbeitsweisen zu befassen, die von den in der Sammlung Tätigen behandelt und angewandt werden?

Ja und nein. Ich habe zwar nicht an einem Präparationsseminar teilgenommen oder Vorlesungen zur Anatomie besucht, aber intensive Gespräche mit dem Institutsleiter geführt und bin auch mal in die Staatsbibliothek gegangen, um das eine oder andere nachzulesen. Mich haben dabei neben ethischen Fragen, die sich z.B. auf das bereits angesprochene Problem der rechtmäßigen Herkunft von Präparaten beziehen, vor allen Dingen technische Parallelen zu Bildgusstechniken interessiert. Der Präparator und der Künstler führen nämlich sehr ähnliche Handgriffe aus. Um einen Metallguss vorzubereiten, setzt der Gießer z.B. an eine Form aus Wachs die ebenfalls wächsernen Platzhalter der sogenannten Schüsse, die später den Zufluss des geschmolzenen Metalls ermöglichen und es auf den Gusskörper verteilen. Einer ähnlichen Technik bedient sich der wissenschaftliche Präparator, wenn er die Venen und Gefäße eines Organs als Gussform benutzt und dieses im Verfahren der verlorenen Form aus Wachs, Kunststoff oder Metall nachbildet.

Nun zu Ihrer Arbeitsweise in der Ausstellung. Gibt es Objekte in der anatomischen Sammlung, die Sie besonders faszinierten und zu einer künstlerischen Reaktion darauf angeregt haben?

Ja. Zu jedem von mir angefertigten Wachsobjekt gibt es in der Sammlung eine Entsprechung, die mir in gewisser Hinsicht als Vorbild bei der Modellierung diente. Mein künstlerisches Ziel bestand jedoch nicht einfach darin, ein Objekt der Sammlung in Wachs nachzubilden, sondern ich strebte eher eine Art Wiederbelebung oder Neucodierung der Körperteile an.

Was verstehen Sie darunter?

Ich muss für die Antwort wohl einen kleinen Umweg gehen. In einer anatomischen Sammlung sind Präparate ausgestellt, die Körper und Körperteile einst lebendiger Menschen zeigen. Diese sollen hier aber, so meine These, nicht mehr als solche wahrgenommen werden. Sie wurden aus dem Prozess des Werdens und Vergehens, der natürlichen Verwandlung herausgenommen, in dem der Körper zersetzt wird, um neues Leben zu speisen.

Die Körper bzw. Körperteile werden durch die Anwendung hygienisch geregelter Konservierungstechniken fixiert. Dieses Herausnehmen aus einem natürlichen Prozess ist nach meiner Auffassung nicht einfach nur das Festhalten eines Zustands, sondern immer auch eine Verwandlung. Der Körper wird zum Präparat, zum Lehrmittel, zum wissenschaftlichen Objekt, das in Archiven, Schaukästen und Vitrinen aufbewahrt wird. Daher betrachte ich die Herstellung eines Präparats als eine Neucodierung eines spezifischen Körpers oder Körperteils: Diesem wird die neue Bedeutung des wissenschaftlichen Objekts zugewiesen. Das Subjekt, zu dem der Körper einstmals gehörte, muss für diesen Vorgang ausgeblendet werden.

Was bedeutet das konkret für die in der Ausstellung Gespinste präsentierten Arbeiten?

Ich wollte der Objektivierung, die in einer anatomischen Sammlung angestrebt wird, etwas entgegenhalten. In der Werkgruppe Galatea/Gussbaum 1–13 habe ich versucht, den Körperteilen durch eine Neucodierung anderer Art wieder etwas von ihrer Eigenwilligkeit, von ihrer Wirkungsmacht zurückzugeben.

Beziehen Sie sich auf die Galatea aus Ovids Metamorphosen?

Ja genau, ich beziehe mich auf die zum Leben erweckte Statue. Für diejenigen, welche die Geschichte nicht kennen, in Kurzfassung geht sie so: Der Bildhauer Pygmalion hat sich, von der Welt enttäuscht, in sein Atelier zurückgezogen und arbeitet an einer Elfenbeinstatue einer perfekten Frau. Dabei behandelt er das Abbild mehr und mehr wie einen echten Menschen und verliebt sich schließlich in seine eigene Schöpfung. Als er Venus bittet, seine zukünftige Frau möge wie die Statue sein, erwacht diese plötzlich zum Leben.

Wenn ich für die Galatea-Werkgruppe einzelne Körperteile aus einer anatomischen Sammlung als Vorbild verwende und in Wachs nachmodelliere, steht das allerdings im deutlichen Kontrast zu der perfekten Frau, die Ovid beschreibt – es sind Versatzstücke, Abschnitte, Teilstücke, Fragmente.

Was hat es mit der Wahl des Doppeltitels auf sich?

Jede Galatea ist auch ein nummerierter Gussbaum. Ich habe die Körperfragmente mit technischen Applikationen kombiniert, wie sie für einen Bronzeguss verwendet werden, also mit den Wachstrichtern und Schüssen, die wie beschrieben beim Wachsausschmelzverfahren Verwendung finden. So entstanden funktionstüchtige Gussbäume, die an eine Gussform angeschlossen werden können. Die Körperteile in den Gussbäumen wurden so selbst zu Kanälen für einen potenziellen Bildguss. Der Doppeltitel bezieht sich also auf eine Doppelfunktion oder Doppeldeutigkeit der Skulpturen.

Hat diese Doppeldeutigkeit etwas mit der künstlerischen Neucodierung einzelner Körperteile zu tun?

Ja, durch den neuen Bedeutungszusammenhang des kopierten Körperteils in einer Skulptur (oder ist es ein Gussbaum?) entstehen neue Codierungen – und damit auch ein neuer Reflexionsraum. Meine Skulpturen stehen zwischen Mechanik und Organik, zwischen Physik und Metamorphose.

Die Gussbäume haben etwas merkwürdig Gestalthaftes. Das ist zum einen durch das Material Wachs bedingt, das in Farbigkeit und Transparenz menschlichen Körpern ähnelt, zum anderen aber auch durch die Form des Gussbaumes: Es sind ziemlich schräge Gestalten. Stehend auf den Gusstrichtern, recken sich die Gusskanäle wie Arme dem potenziellen Gussobjekt entgegen. Die Organe dazwischen bilden den Rumpf der Figur: ihr Herz, ihre Niere, ihr Auge. Jeder einzelne Gussbaum hat seinen spezifischen, individuellen Charakter.

Aus meiner Sicht weisen diese Gussbäume eine Art Lebendigkeit auf. Der Schlamm wird ein bisschen aufgewirbelt, die Körperteile sind nicht mehr einfach nur Objekte in Schauvitrinen, sondern sie schauen einen an, greifen nach einem …

Sie vollziehen offenbar eine Gegenbewegung zum Pygmalion-Mythos, der ja von einer Belebung einer ganzen Statue berichtet. Nehmen Sie in dieser Arbeit die Konzentration auf Teilstücke des menschlichen Körpers aus einem bestimmten Grund vor?

Zu meiner Einstellung als Künstlerin gehört es, dass ich versuche, auch bei Körperteilen, die bei anderen vielfach ein Befremden und Unbehagen auslösen, eine empathische Hinwendung zu vollziehen. Ich bemühe mich, dem Befremden und Unbehagen entgegenzuarbeiten und z.B. dem Dickdarm auf dieselbe Weise zu begegnen wie dem Augapfel.

Bedeutet das, dass Sie mit künstlerischen Mitteln versuchen, verbreitete Bewertungen von Körperteilen und -regionen zu korrigieren?

Genau. Ich bin bestrebt, die hierarchische Ordnung, die Wertung in Bezug auf die Körperteile für einen Moment auszuhebeln und verschiedene Körperteile auf einer gemeinsamen Bühne auftreten zu lassen. In diesem Zusammenhang sollte vielleicht nicht unerwähnt bleiben, dass ich einen regelrechten Widerwillen gegen übertriebene Reinheits- und Ordnungsvorstellungen habe, die häufig missbraucht werden, um Einzelne oder ganze Bevölkerungsgruppen zu stigmatisieren. Daher hinterfrage ich auch die gängigen Vorstellungen von Vollkommenheit und Unvollkommenheit.

Können Sie Ihr Verständnis der Neucodierung von Körpern bzw. Körperteilen noch etwas umfassender darlegen?

Ich verstehe den Begriff der Neucodierung in einem weiten Sinn. Bei der Erläuterung gehe ich davon aus, dass jeder Mensch täglich verschiedene Rollen spielt – in der Familie, im Beruf, in der Öffentlichkeit. Jeder ist täglich ein bisschen sein eigener Schauspieler. Das kann man nun so auffassen, dass mit diesen Rollen auch unterschiedliche Codierungen des eigenen Körpers und der Körper anderer Individuen verbunden sind. Setzt man beim Körper an, so kann man sagen, dass es viele Körper gibt: den Körper im Schlaf und den bei schwerer körperlichen Arbeit, den Körper im Kampf, beim Tanz, im Rausch usw.

Ich halte fest, dass aus Ihrer Sicht die verschiedenen Rollen, welche die Menschen jeweils spielen, mit unterschiedlichen Codierungen – man könnte auch sagen: Sinnbesetzungen – des Körpers verbunden sind. Gilt Entsprechendes auch für den Umgang mit toten Körpern?

Mit Einschränkungen. Bei lebendigen Körpern gibt es immer eine Wechselwirkung, ein Sehen und Gesehenwerden, ein Bezeichnen und Bezeichnetwerden. So funktioniert das mit toten Körpern natürlich nicht.

Ein toter Körper z.B. eines Familienmitglieds agiert nicht mehr nach einer Logik, die sich im Dialog klären und beeinflussen lässt, es ist aber auch nicht möglich, ihn einfach wie ein Objekt zur Seite zu legen, denn er geht die anderen Angehörigen der Familie weiterhin etwas an. Julia Kristeva hat in Power of Horror – An Essay on Abjection (Columbia University Press, New York 1982) für diesen Zustand, der sich weder als ein ansprechbares Subjekt noch als ein handhabbares Objekt begreifen lässt, den Begriff des Abjekts eingeführt. Also, die toten Körper müssen verwandelt werden, um eine neue Form des Umgangs mit ihnen zu ermöglichen. Sie werden sozusagen neu gefasst, und dies geschieht durch gesellschaftliche Vereinbarungen, durch Rituale. Ich spreche hier von der Neucodierung eines Körpers zu einem Ahnenkörper.

Wie sieht diese Neucodierung konkret aus? Meinen Sie z.B. die Einbalsamierung des toten Körpers, das Begräbnis?

Ja, aber ich meine auch die kleinen Handlungen, die der offiziellen Beerdigung vorausgehen. In unserem kulturellen Umfeld gehören dazu unter anderem: das Schließen der Augen, das Binden des Kiefers, damit dieser geschlossen bleibt, das Öffnen eines Fensters, das Verhängen eines Spiegels.

Interessieren Sie sich als Künstlerin besonders für die kulturspezifischen Formen des Umgangs mit den Toten und damit auch mit toten Körpern?

Mich fasziniert insbesondere die Vielfalt dieser Formen – bis hin zur Gegensätzlichkeit. In keiner Kultur bleiben die Toten sich selbst überlassen; das ist höchstens phasenweise bei Naturkatastrophen oder während Kriegen der Fall. In jeder Kultur gibt es Regeln bzw. Rituale für den Umgang mit den Toten, die auch dazu dienen, die Ausbreitung von Krankheiten zu verhindern.

Es gibt meistens eine Verknüpfung der hygienischen Notwendigkeiten mit den religiösen Bedeutungen. Immer wieder findet man das Zurückbehalten von etwas, das an den Toten erinnert, das Bestimmen eines Andachtsortes für die Toten, durch den die Lebenden und die Toten in einer geregelten Verbindung bleiben – nicht zu nah, doch auch nicht zu weit entfernt. Von dort ist es dann nicht mehr weit zu der Neucodierung eines Körpers zu einem kultischen Gegenstand.

Geben Sie bitte ein paar Beispiele dafür.

Ich denke etwa an die Reliquien, die man in vielen katholischen Kirchen findet: In schmuckvollen Gefäßen werden Knochensplitter oder Körperteile von Heiligen und Märtyrern verwahrt. In Jerusalem ist eine Kirche um ein Grab herum gebaut, in dem möglicherweise die Gebeine von Christus ruhen – eine Schachtel in einer Schachtel in einer Schachtel. Der Körperteil sitzt dort wie ein heiliger Stachel tief im Fleisch des Kirchenkörpers. Wer wann und wie weit zu ihm vordringen darf, wird sorgfältig kontrolliert.

Und dann gibt es natürlich auch noch den Körper, der aus seinem kulturellen Kontext herausgelöst, der entwendet wurde. Dieser Gegenstand – ein Schrumpfkopf z.B. – wird nicht mehr in der für ihn vorgesehenen Form gehandhabt, sondern von einer anderen Kultur als Zeichen der Überlegenheit oder als Zeugnis der eigenen Kultiviertheit in einer Museumsvitrine verwahrt.

Ein solcher Körperteil wird einer weiteren Codierung unterworfen: Er ist zwar immer noch ein kultischer Gegenstand, doch zusätzlich ist er zu einem Sammlungsgegenstand geworden. Manchmal finden sich auf der von der Vitrinenfront abgewandten Seite Notizen, die den Verlauf seiner Reise dokumentieren: Stempel von Postzentralen, Jahreszeiten, Signaturen einstiger Besitzer. Das sind alles Einschreibungen, die dem Körper eine neue Geschichte geben, ihn mit weiteren Bedeutungen aufladen.

Trifft es zu, dass Sie durch Ihre künstlerische Arbeit einerseits an solche Einschreibungen, die den Körpern und Körperteilen widerfahren, erinnern und dass Sie andererseits an bestimmten Einschreibungen Kritik üben wollen?

Ich bin mir da nicht sicher. Ich hoffe natürlich, dass Fragen, die ich mir selbst stelle, auch für die Betrachter meiner Arbeiten erkennbar und relevant sind. Andererseits formuliere ich jedoch mit meinen Arbeiten keine plakative Kritik – sie sind eher Ausdruck einer reflektierten Auseinandersetzung und selbst im Prozess, im Suchen begriffen. Ich bringe Assoziations- und Problemfelder miteinander in Beziehung, in die ich selbst einbezogen bin.

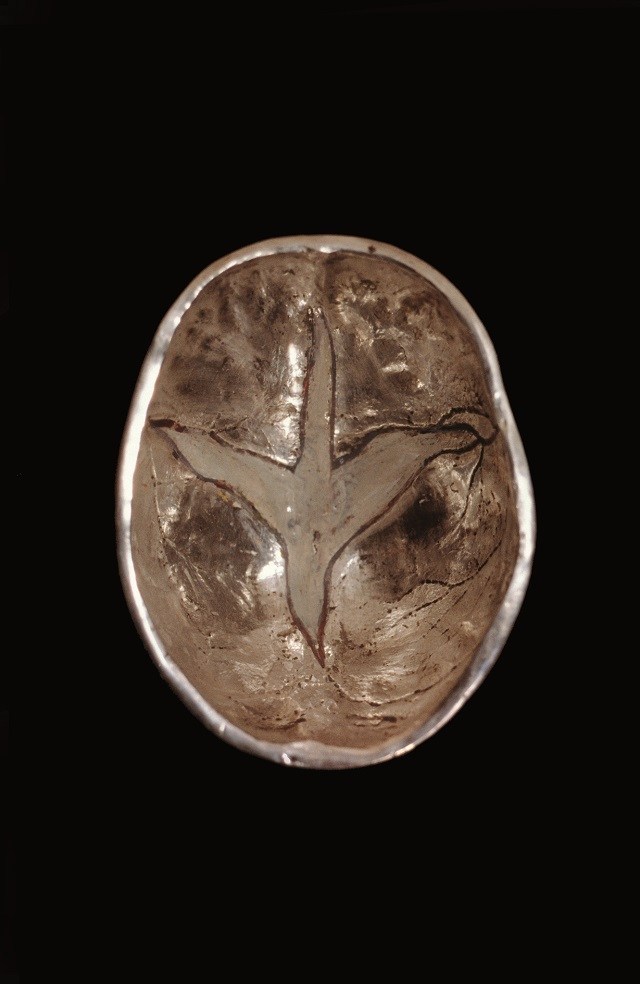

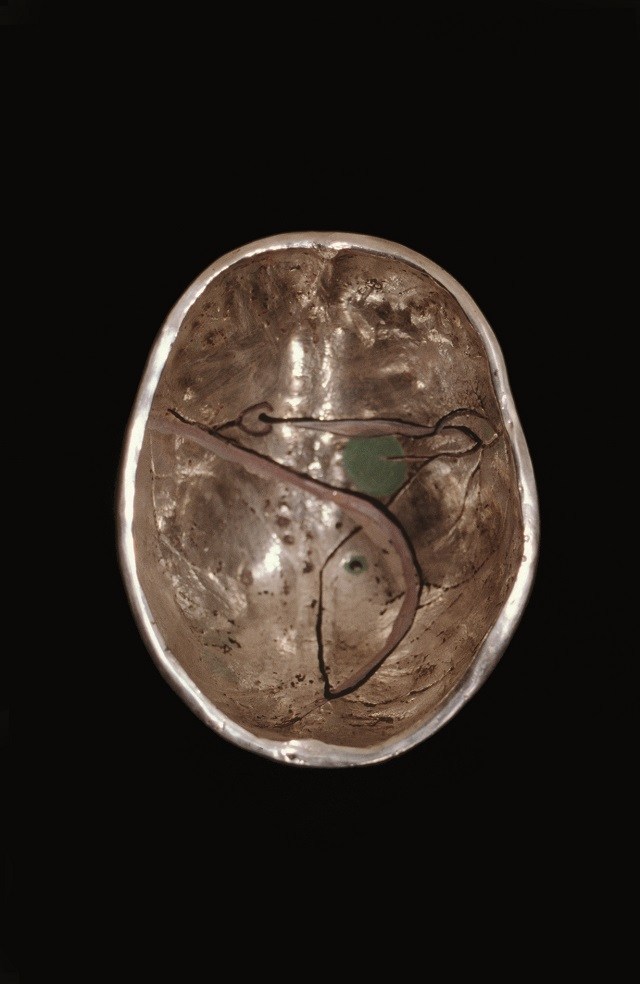

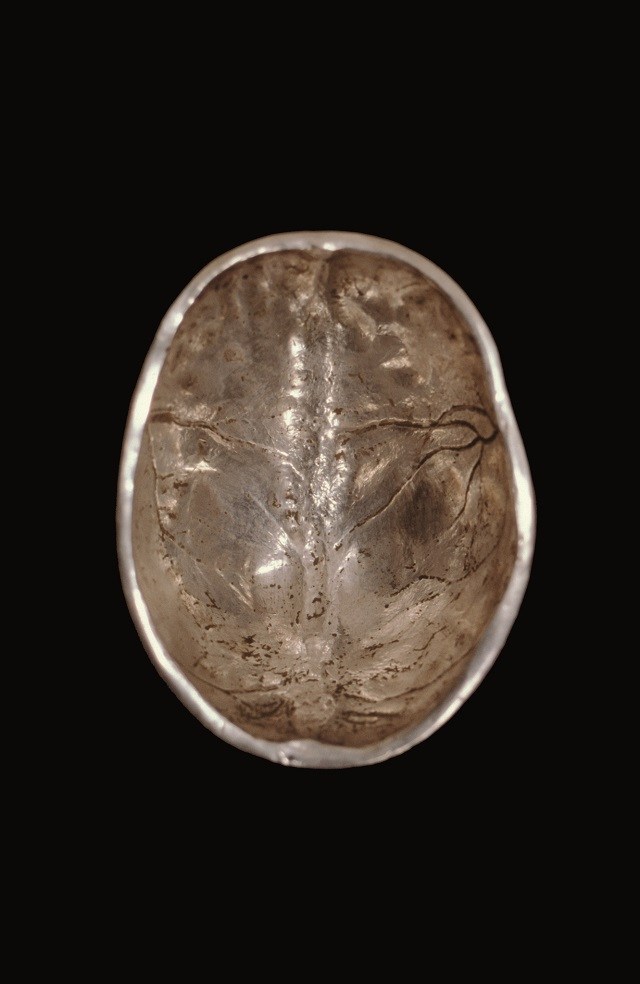

In der Ausstellung in Erlangen habe ich z.B. neben den Wachsarbeiten eine Diaprojektion gezeigt, in der ich versuchte, einen Zugang zu einem Sammlungsgegenstand zu gewinnen, der auf einem langen Weg in meinen Besitz gelangt war. Es handelt sich dabei um eine Kapala, eine mit dünnem Silber ausgeschlagene Schädelschale, die bei tantrischen Ritualen (ab dem 7./8. Jahrhundert) vorrangig in Tibet und Indien Verwendung fand und weiterhin findet.

Als ich die Räumlichkeiten des Anatomischen Museums besichtigte, fielen mir mehrere Schädelschalen auf, bei denen die Knochengrenzen oder die venösen Blutleiter farbig hervorgehoben sind. Diese Schädel empfand ich als Herausforderung, mich der Kapala zuzuwenden, die ich bis dahin etwas verstohlen in einer Schublade verwahrt hatte, ohne zu bedenken, was ich mit ihr eigentlich zu tun habe.

Der Umgang mit einer Kapala ist streng geregelt. Die Tibetologin Dr. Andrea Loserick-Leik hat in ihrem Buch Tibetan Mahayoga Tantra – An Ethno-Historical Study of Skulls, Bones and Relicts (B.R. Publishing Corporation, New Delhi 2008) die Vorschriften und Funktionsweisen der Kapala, die meist bei Opferritualen eingesetzt wird, ausführlich beschrieben. Ein Beispiel: Wenn ein tibetanischer Buddhist eine Kapala findet, geht er zunächst zu einem Lama, einem Priester und lässt von diesem in einer strengen Regeln folgenden Zeremonie feststellen, ob die Schädelschale in der richtigen karmischen Verbindung zu ihm steht, da sie sonst großen Schaden anrichten könne.

Wie sah Ihre künstlerische Auseinandersetzung mit der Kapala aus?

Ich habe alle Regeln, die mit der Handhabung einer Kapala als Kult- oder als Sammlungsgegenstand verbunden sind, ausgeblendet und sie mir als künstlerisches Material angeeignet. Über zwei Tage führte ich eine Malerei in ihrem Inneren aus, die ich in regelmäßigen Abständen fotografisch dokumentierte. Es gab keine vorher festgelegte Dramaturgie, sondern ich ging intuitiv vor, reagierte auf die feinen Strukturen, Linien und Adern des sich im dünnen Silber abzeichnenden Knochenreliefs, fügte hinzu, wischte Teile der Malerei wieder weg, ergänzte, setzte farbige Akzente. In diesem werkoffenen Prozess entstanden auf der Schädelinnenseite immer neue Motive und Konstellationen. Es hatte für mich etwas fast Hypnotisches: Irgendwann gab es nur noch den Schädel und mich und dazwischen die Farbe, nicht zu vergessen den Fotoapparat, den ich bedienen musste.

Kann man zusammenfassend sagen, dass Sie in der Ausstellung Gespinste im Anatomischen Institut die Neucodierung des Körpers zu einem wissenschaftlichen Objekt mit einer anderen Neucodierung eines Körpers konfrontiert haben?

Durchaus. Dadurch, dass ich die künstlerischen Arbeiten in die wissenschaftlichen Objekte eingliederte, entstand eine Konfrontation mit ihrem jeweils eigenen kulturellen, religiösen und ethischen Bedeutungsraum.Die Galateas zeigte ich, ähnlich wie die in Formalin eingelegten Organe, in großen, mit Wasser gefüllten Gläsern und die Projektion Gespinst erschien auf einer Transparentfolie, die ich in einer Sammlungsvitrine anbrachte. Erst bei näherer Betrachtung fiel auf, dass da etwas nicht stimmte, dass in der Sammlung Objekte vertreten waren, die hier nicht hingehörten. Museumsschildchen halfen dann bei der Neuorientierung.

Ich denke, dass eine solche Irritation es ermöglicht, auf die sich teils widersprechenden Bedeutungsebenen und Codierungen von Körpern aufmerksam zu machen. Das führt mich zum Begriff eines historisch-kontingenten und unabschließbaren Körpers.

Anna Lena Grau, ich danke Ihnen für das ergiebige Gespräch.

Beitragsbild über dem Text: Wenn Narziss und Echo sich küssen (2007). Foto: Anna Lena Grau.

Zitierweise

w/k-Redaktion (2016): Anna Lena Grau: Neucodierungen. w/k - Zwischen Wissenschaft & Kunst. https://doi.org/10.55597/d646

Gib den ersten Kommentar ab